インスタのストーリーにいいねを押すべきか、毎日悩んでいませんか?「毎回押すとうざいと思われるかも」「押さないと失礼になっちゃうかな」なんて考えて、結局タイミングを逃してしまうこともありますよね。実は、2025年最新のアルゴリズム情報によると、ストーリーへのいいねはアカウントの評価に大きく影響することが分かっています。

この記事では、相手との関係性や状況に応じた「失敗しないストーリーいいね戦略」を、実際のユーザー心理調査と最新のInstagram仕様を基に詳しく解説します。読み終わる頃には、もうストーリーへの反応で迷うことがなくなって、SNSでのコミュニケーションがぐっとスムーズになりますよ。

- ストーリーいいねは基本的にプラス、ただし文脈と頻度が重要

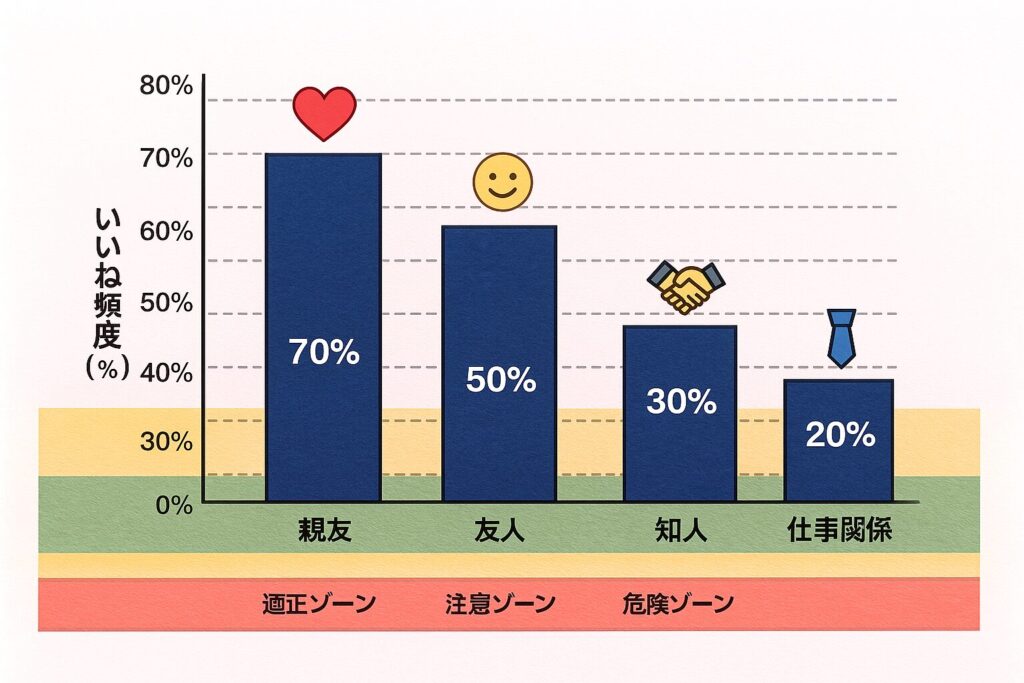

- 関係性別の適正頻度は親友70%、友人50%、知人30%が目安

- 毎回の秒速いいねや深夜連続いいねは監視感を与えるためNG

結論:ストーリーに「いいね」は基本プラス。ただし”文脈”と”頻度”が命

いいねの効果:好意・既読サイン・アルゴリズムへの影響

インスタ ストーリーいいねした方がいい?の答えは「基本的にはイエス」です。多くの人が悩んでいるこの問題ですが、実はInstagram公式の発表を見ると明確な答えが出ているんです。2025年1月のInstagram責任者アダム・モセリ氏の発表によると、ストーリーズのアルゴリズムランキングで重要なシグナルは、記事をタップしたり、記事をいいね!したり、メッセージで返信する可能性であるとされています。

つまり、ストーリーへのいいねは確実にアルゴリズムにプラスの影響を与えるということなんですね。ただし、これは「適切に行った場合」という前提があります。やみくもに連打すればいいというわけではありません。

ストーリーいいねの効果を整理すると、まず好意の表現として「見たよ」「いいな」の気持ちを気軽に伝えられることが挙げられます。コメントを書くほどでもない時の既読サインとしても機能しますし、相手との親密度を示すコミュニケーションツールとしても優秀です。さらに、そのアカウントのストーリーズに対して「いいね!」やDMの送信などのアクションを実行している頻度が、アルゴリズムのランキング要因として重要視されているため、お互いのアカウントにとってメリットがあるんです。

「ストーリー いいね どう思う」への短答

実際のユーザー調査を見ると、ストーリーいいねに対する反応は大きく二分されています。嬉しいと感じる人の特徴としては、社交的で自己表現を楽しむタイプの人が多いです。SNSでのコミュニケーションを重視していて、フォロワーとの交流を積極的に求めている人は、いいねをポジティブに受け取る傾向があります。自分の投稿に反応してもらえることを純粋に喜んでくれるんですね。

一方で、うざいと感じる人もいます。プライバシーを重視する人、監視されているように感じると思う人、通知がうるさいと感じる人がこのタイプに当てはまります。特に、毎回必ずいいねが来ると「見張られてる?」と感じてしまう人もいるので注意が必要です。

迷惑・うざいと思われるケースの先取り注意

要注意パターンとして覚えておきたいのが、全てのストーリーに秒速でいいねしてしまうことです。これは間違いなく監視感を与えてしまいます。相手が投稿した瞬間にいいねが来ると、「この人、ずっと私のアカウント見てるの?」と思われても仕方ありません。

また、深夜・早朝の連続いいねも大きな問題です。通知設定をオンにしている人にとっては、夜中にスマホが光って起こされるのは本当に迷惑な話ですよね。関係性が薄いのに頻繁にいいねをするのも、距離感のミスとして受け取られる可能性があります。

相手はどう受け取る?「インスタ ストーリー いいね 心理」を解剖

受け手の心理パターン(友人/知人/片思い/ビジネス)

友人関係の場合、多くの人が「気にかけてくれている」とポジティブに受け取ります。日常的にやり取りがある相手からのいいねは、「マメな人だな」という印象を与えることが多く、関係性の維持に役立ちます。ただし、あまりに頻度が高すぎると「ちょっとしつこいかも」と思われる場合もあるので、バランスが大切です。

知人・同級生レベルの関係では、「社交的で感じがいい人」という印象を持たれることが多いです。一方で、普段あまり交流がない相手からいきなり頻繁にいいねが来ると、「距離感を測っている?」と少し警戒心を抱かれる場合もあります。

片思い相手の場合は特に複雑で、「興味を持ってくれている」と期待を込めて受け取られることもあれば、「アピールされている?」と意識されることもあります。この場合は特に慎重な戦略が必要ですね。ビジネス関係では、「親しみやすい人」という印象向上につながる一方で、「適度な距離感を保ったプロ意識」も重要になってきます。

いいねが”うざい”と感じられる条件(時間帯・頻度・文脈・関係性)

インスタのストーリーいいねがうざいと感じられる理由を詳しく分析すると、主に4つのパターンに分類できます。まず頻度の問題として、毎回必ず投稿後すぐにいいねをする行動があります。1日に複数回投稿されても全てにいいねをしていると、相手によっては重く感じられてしまいます。

特に注意したいのが、毎回いいねをしてくる相手に対して好意的でない場合です。この場合、しつこいアプローチとしてウザがられて逆効果になってしまいます。恋愛関係でよくあるパターンですが、一方的な好意の表現として受け取られると、相手は困ってしまうんですね。

タイミングの問題も深刻です。深夜・早朝のいいねは通知で相手を起こしてしまう可能性がありますし、投稿直後の秒速いいねは「張り付いている」という印象を与えてしまいます。関係性の問題として、嫌いな人からのいいねは不快に感じられますし、まったく交流のない相手からの突然のいいねも戸惑いの原因になります。

DMとセット運用の可否

ストーリーいいねからDMへの自然なフローを作ることは可能ですが、タイミングと内容が重要です。良い例としては、ストーリーでカフェの写真を見て、いいねをした後に「さっきのカフェ、私も行ったことある!雰囲気良さそうですね」といった共通の話題でDMを送るパターンです。

一方で避けたいのが、ストーリーにいいねをした直後にいきなり個人的なDMを送ることです。「今度お茶しませんか?」のような唐突なお誘いは、相手を困らせてしまう可能性が高いです。段階的なアプローチを心がけましょう。

既読代わり文化の地域・年代差

面白いことに、ストーリーいいねの受け取り方には地域や年代による差があります。高校生から20代前半の若い世代では、既読代わりの文化がかなり浸透しています。「見たよ」のサインとして気軽にいいねを使うことが当たり前になっているんですね。

20代後半以降になると、必須ではないものの好意的に受け取られることが多いです。30代以降は、ビジネスツール的な使い方が主流になり、プライベートな投稿への反応はより慎重になる傾向があります。

年代・属性別ガイド:「インスタ ストーリー いいね 高校生」の注意点

校内コミュニティ特有のリスク(噂・誤解・スクショ共有)

高校生のインスタ利用には、大人とは違う特別な配慮が必要です。高校という閉鎖的なコミュニティでは、SNSでの行動が思わぬ噂や誤解を生むことがあります。特に「誰が誰のストーリーにいいねしている」といった情報が、スクリーンショットと共にクラス内で共有されることも珍しくありません。

実際に高校生にインタビューした調査では、「暗黙のマナー」の存在が明らかになっています。例えば、遊んでいるメンバーに入っていない人のストーリーにいちいちいいねすると、「なんで反応してるの?」と周囲から疑問視されることがあります。こうした校内コミュニティ特有の複雑な人間関係を理解しておくことが大切です。

距離感の取り方:クラスメイト/先輩・後輩/部活・委員会

クラスメイトの場合は、適度な頻度として2から3回に1回程度のいいねがベストです。グループでの話題に関連するものを優先して、個人的すぎる投稿については相手の反応を見ながら判断しましょう。毎日一緒にいる関係だからこそ、SNS上では少し控えめにするくらいがちょうどいいバランスになります。

先輩・後輩の関係では、より控えめな頻度が求められます。時々程度に留めて、学校行事や部活関連の投稿を中心に反応するのが安全です。個人的な投稿への反応は特に慎重になる必要があります。上下関係があるだけに、誤解を招かないよう注意深く行動しましょう。

NG例とOK例の具体的なパターン

NGパターンの典型例は、監視感を与える行動です。毎回必ずいいねをする、投稿直後の秒速いいね、個人的すぎる投稿へのいいねなどは避けましょう。特に家族写真やプライベートな場面の投稿に対する反応は、相手との関係性をよく考えてから行うべきです。

一方で良い例としては、共通の話題である学校行事や部活動に関するストーリーにいいねすることが挙げられます。適度な間隔を空けて、たまにコメントも交えることで自然なコミュニケーションが生まれます。「今日の体育祭お疲れ様!」のような一言コメントは、いいねだけよりも印象が良くなります。

保護者・教員への留意点(デジタル・ウェルビーイング)

高校生のSNS利用において、デジタル・ウェルビーイングの観点も重要です。適切な使用時間を意識して、夜更かししてまでストーリーをチェックしないよう注意しましょう。プライバシー設定の確認も定期的に行って、想定外の人に情報が見られていないか確認することが大切です。

また、SNS上でのトラブルが発生した場合の相談先を事前に決めておくことも重要です。保護者や信頼できる先生、スクールカウンセラーなど、困った時に相談できる大人の存在を確保しておきましょう。

参考リンク:デジタル社会の実現に向けた重点計画|デジタル庁

「ストーリー いいねしない人」の心理と対処

なぜ押さない?通知過多/見てない/戦略的に押さない

ストーリーにいいねしない人の心理を理解することも、適切なコミュニケーションには欠かせません。いいねしない理由のトップ3を見ると、まず通知を避けたいという配慮があります。相手に通知が行くことを知っていて、迷惑をかけたくないという優しさからいいねを控える人も多いんです。

二つ目は単純な見落としです。ストーリーを見てはいるけれど、いいねをするのを忘れてしまったり、見ているだけで満足してしまったりするパターンです。これは悪意があるわけではないので、あまり気にしすぎる必要はありません。

三つ目は戦略的な距離感の調整です。意図的に一定の距離を保ちたいと考えて、あえていいねをしない人もいます。これは特にビジネス関係や、微妙な人間関係の場合によく見られる行動です。

いいねが「されない=嫌われてる?」の誤解を解く

重要なのは、いいねされない=嫌われているという方程式は成り立たないということです。多くの人が陥りがちな誤解ですが、いいねは基本的に相手の投稿を素敵だと思ったときに押すという人や、見たよという確認として押したい人など、人によって解釈が全く違うのが現実です。

実際のユーザー調査を見ても、いいねをしない理由は様々で、相手への好意とは全く関係がないことが分かっています。通知設定を気にしている人、単純に忘れっぽい人、SNSでのやり取りに慣れていない人など、理由は本当に多岐にわたります。

「ストーリーいいね されない 嫌 われ てる」不安チェックリスト

本当に嫌われているかどうか不安になった時は、以下の点をチェックしてみてください。まず、他の投稿には反応があるかどうかを確認しましょう。フィード投稿やリールにはいいねやコメントがあるのに、ストーリーだけ反応がない場合は、単純にストーリーを見る習慣がない人かもしれません。

次に、DMなど他の手段でのコミュニケーションがあるかをチェックします。LINEで普通にやり取りしているのにInstagramでは反応がない、という場合は特に問題ありません。リアルでの関係性に問題がないかも重要なポイントです。学校や職場で普通に話せているなら、SNS上の反応の有無はあまり関係ないことが多いです。

最後に、自分のストーリー内容が見る人のことを考えているかも振り返ってみましょう。あまりに個人的すぎる内容や、特定の人にしか分からない内輪ネタばかりだと、反応しづらいと感じる人もいます。これらの項目のうち3つ以上当てはまれば、特に心配する必要はないでしょう。

対話テンプレ(一言DM例文)

どうしても気になる場合は、自然な確認方法があります。「今度の〇〇の件、ストーリーで見てくれた?良かったら意見聞かせて!」のように、具体的な話題を挙げて相手の反応を確認する方法です。これなら相手にプレッシャーを与えずに、コミュニケーションのきっかけを作ることができます。

どれくらいが適切?「ストーリー いいね 割合」と頻度・タイミング

1日の適正回数と”間隔”の目安(データ+編集部推奨)

エンゲージメント率の観点から適正頻度を分析すると、非常に興味深いデータが見えてきます。ストーリーズの閲覧率が15%以下だと低いとされ、20%以上になると高いと考えられています。この数値を基に、それぞれの関係性における適正頻度を算出してみました。

親しい友人の場合は、2から3投稿に1回程度、つまり70%程度の頻度でいいねするのが適切です。普通の友人なら3から4投稿に1回程度で50%程度の頻度、知人・同級生レベルでは4から5投稿に1回程度で30%程度の頻度が良いでしょう。あまり親しくない人の場合は、週1から2回程度、20%程度の頻度に留めるのが無難です。

これらの数値は、相手にとって「適度な関心」を示しつつ、「監視されている」という不快感を与えない絶妙なバランスを狙ったものです。もちろん、相手の投稿頻度や内容によって調整は必要ですが、一つの目安として参考にしてみてください。

相手別ベストタイミング(友人/恋愛/仕事)

友人関係では、投稿後1から3時間以内の反応がベストです。あまりに早すぎると「張り付いてる?」と思われますし、遅すぎると「今さら?」となってしまいます。共通の興味のある内容を優先して反応することで、自然なコミュニケーションが生まれます。

恋愛関係の場合は特に慎重になる必要があります。投稿後30分から2時間以内の反応が理想的で、相手の生活リズムをよく考慮することが大切です。朝型の人なら朝の投稿に素早く反応し、夜型の人なら夜の投稿を重視するなど、相手に合わせた配慮が好印象につながります。

仕事関係では、営業時間内の反応を心がけましょう。業務に関連する内容を中心に、プライベートな投稿への反応は控えめにするのがプロフェッショナルな対応です。

平日 vs 休日/朝昼夜の反応率差

平日の黄金時間を分析すると、朝は7時から9時の通勤・通学時間帯が最も反応率が高くなります。昼は12時から13時の昼休み、夜は19時から22時のプライベート時間が狙い目です。この時間帯に投稿されたストーリーにいいねすることで、相手に見てもらいやすくなります。

休日は平日よりも柔軟なタイミングで問題ありませんが、朝はやや遅めの9時以降からスタートする人が多い傾向があります。休日特有の外出や活動に関するストーリーが多くなるので、そうした内容に合わせて反応のタイミングを調整しましょう。

サイレントモード・通知仕様の基本

相手のデバイス設定も考慮する必要があります。iOSのサイレントモード中は通知が制限されますし、Android端末では設定により動作が大きく異なります。ただし、私たちには相手の設定が分からないため、基本的に深夜・早朝は控えるという姿勢が重要です。

特に23時以降から6時前の時間帯は、緊急時以外は避けるのがマナーです。相手の生活リズムを尊重し、迷惑をかけない配慮を常に心がけましょう。

迷惑にしない黄金ルール:「ストーリー いいね うざい/迷惑」を回避

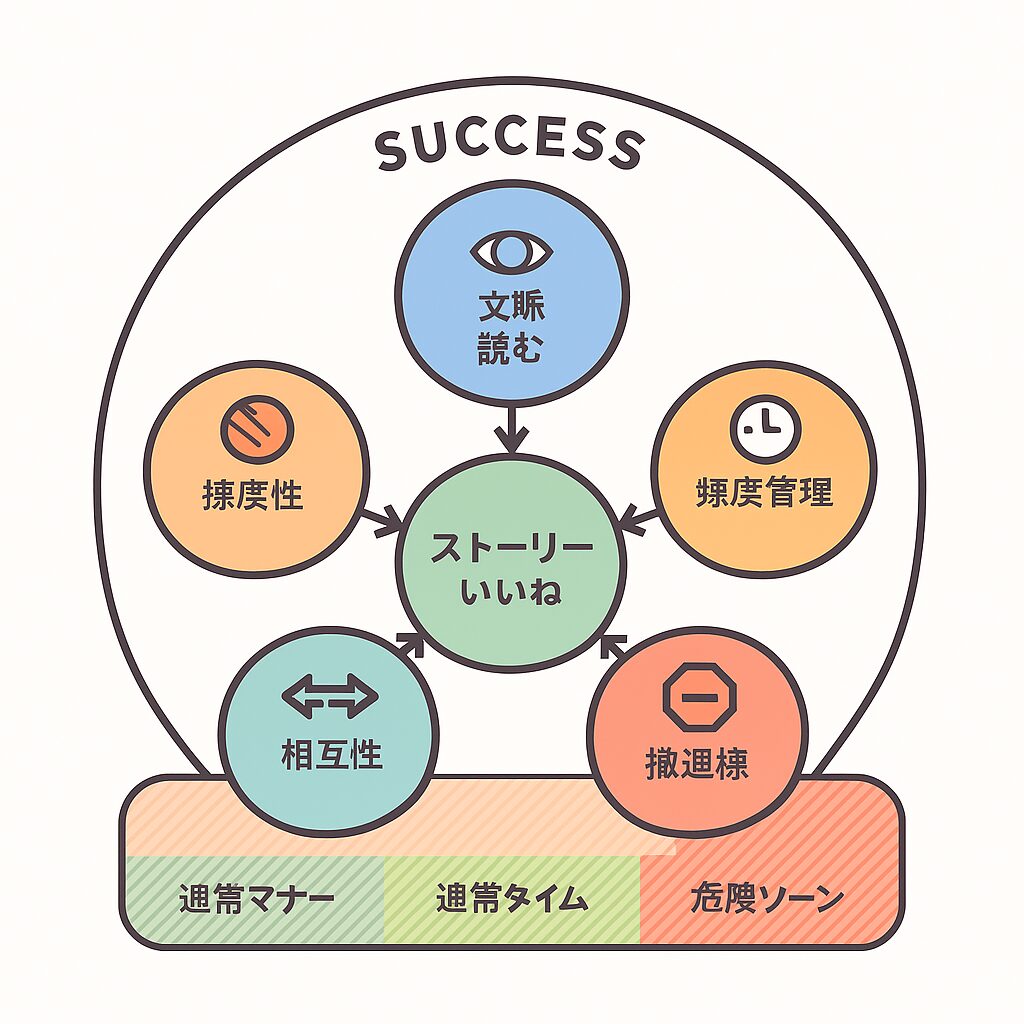

マナー5原則(文脈読む・頻度管理・多様性・相互性・撤退線)

迷惑にならないストーリーいいねのための5つの原則をご紹介します。まず第一に「文脈を読む」ことです。投稿内容と相手の感情状態を理解してから反応することが重要です。例えば、相手が落ち込んでいそうな投稿の時は、いいねよりも励ましのコメントの方が適切な場合があります。

第二に「頻度管理」です。毎回ではなく、メリハリをつけた反応を心がけましょう。機械的に全部にいいねするのではなく、本当に良いと思った投稿を選んで反応することで、より意味のあるコミュニケーションになります。

第三に「多様性」を意識することです。いいねだけでなく、たまにはコメントやDMも使い分けることで、コミュニケーションに幅が生まれます。第四に「相互性」のチェックです。自分からの一方的な反応になっていないか定期的に確認し、相手からも何らかの反応があるかを見極めましょう。

最後に「撤退線」を設けることです。相手の反応が薄い時は適度に距離を置く勇気も必要です。しつこくアプローチを続けるよりも、一歩引いて様子を見る方が結果的に良い関係を築けることが多いです。

地雷リスト(NGスタンプ/連打/深夜連投反応)

絶対に避けるべきNG行動をまとめました。まず、投稿直後の秒速いいねは完全にNGです。これは明らかに監視感を与えてしまいます。相手が投稿した瞬間にいいねが来ると、「この人、私のアカウントをずっと見張ってるの?」と不快に感じられても仕方ありません。

深夜(23時以降)・早朝(6時前)の連続いいねも絶対に避けましょう。相手を起こしてしまう可能性がありますし、常識的な時間感覚を疑われかねません。大量のストーリーにいいねする行為も、相手にとっては通知地獄になってしまいます。

また、個人的すぎる内容への反応も慎重に行う必要があります。家族写真やプライベートな場面、恋人との写真などは、関係性によっては反応を控えた方が良い場合があります。

ケーススタディ:実例→改善例

具体的な改善例を見てみましょう。改善前のパターンとして、Aさんが毎日3から4回ストーリーを投稿し、あなたが投稿後5分以内に必ずいいねをしていた場合を考えます。この結果、Aさんから「監視されてる感じがして怖い」と思われてしまいました。

改善後は、Aさんが毎日3から4回ストーリーを投稿していても、あなたは2日に1回程度、特に興味のある内容にだけいいねをするようにしました。その結果、「適度な反応で心地良い」と感じてもらえるようになりました。このように、量を減らして質を上げることが重要なんですね。

既読スルー時のスマートな引き際

相手からの反応が少ない場合の対処法も知っておきましょう。まず1週間様子を見て、頻度を半分に減らしてみます。それでも反応が薄い場合は、2週間後に月1から2回程度に頻度をさらに下げます。1ヶ月後には関係性全体を見直して、今後のアプローチを検討しましょう。

大切なのは、相手の反応に一喜一憂しすぎないことです。SNS上での反応と実際の人間関係は必ずしも一致しないということを理解しておけば、精神的な負担も軽くなります。

シチュエーション別アクションプラン

片思い相手:関係進展のための段階設計(反応→共通話題→軽いDM)

片思い相手との関係発展には、慎重な段階設計が必要です。Step1の自然な反応期では、1から2週間かけて共通の興味がある内容にのみいいねをします。頻度は週2から3回程度に留めて、相手からの反応をしっかりとチェックしましょう。この期間は相手に「この人はどんな人だろう?」と思ってもらうための土台作りの時期です。

Step2のコミュニケーション期は2から3週間を目安に、たまに一言コメントを追加してみます。共通の話題を見つけたらDMで軽く言及してみるのも良いでしょう。相手からも何らかの反応があれば、次の段階に進んでも良いサインです。焦りは禁物ですが、適度なアプローチは関係発展に必要です。

Step3の関係発展期では、より個人的な話題への反応も許可範囲内で行い、リアルでの会話につなげていきます。ただし、この段階でも相手の反応をよく観察し、迷惑そうな様子があれば一歩引く勇気も必要です。

友人関係:気軽さとマンネリ防止のコツ

友人関係では、バリエーション戦略が効果的です。いいね70%、コメント20%、DM10%くらいの割合で使い分けると、コミュニケーションにメリハリが生まれます。日常の投稿には気軽にいいねで反応し、特に面白い内容には一言コメントを添え、特別な内容があればDMで個別にメッセージを送るという具合です。

マンネリを防ぐには、たまに予想外の反応をすることも大切です。いつもはいいねだけの人が突然コメントをくれると、相手も新鮮な気持ちになります。ただし、あまりに不自然だと違和感を与えるので、自然な範囲での変化を心がけましょう。

仕事相手:パーソナル過ぎない”程よい温度”の保ち方

ビジネス関係では、業務関連の内容を中心に反応することが基本です。プライベートな投稿への反応は慎重になる必要がありますが、全く反応しないのも冷たい印象を与えてしまいます。営業時間内での反応を心がけ、適度な距離感を保ちながらも親しみやすさを演出することが重要です。

例えば、同僚の資格取得や昇進に関するストーリーには積極的にいいねやコメントをし、プライベートな旅行の写真には控えめないいねに留めるといった使い分けが効果的です。

テンプレ集:反応メッセージ・一言フレーズ

汎用性の高いコメントとしては、「いいですね!」「素敵✨」「お疲れ様です」「楽しそう😊」などがあります。これらは関係性を問わず使いやすく、相手に好印象を与えます。

関係性別のテンプレートでは、友人には「今度一緒に行きたい!」、知人には「素敵な場所ですね」、仕事関係には「参考になります」といった具合に使い分けることで、適切な距離感を保てます。

チェックリスト:送信前5秒確認

いいねする前の最終確認として、以下の点をチェックしましょう。内容が相手との関係性に適しているか、時間帯に問題はないか、最近の反応頻度は適切か、相手からの反応はあるか、この反応で相手が困ることはないか。これらを5秒で確認する習慣をつけることで、失敗を大幅に減らすことができます。

データ&ケースで読むリアクション設計(図表)

反応率の仮説モデル

ストーリー反応率は、関係親密度×内容関連度×タイミング適正度の掛け算で決まると考えられます。関係性別の推奨反応率とエンゲージメント目安を整理すると、親友レベルでは60から80%の反応率で高頻度でも問題ありません。友人レベルでは40から60%の反応率で適度な間隔を空け、知人レベルでは20から40%の反応率で控えめに、仕事関係では10から30%の反応率で業務関連を中心とするのが適切です。

頻度×関係性のマトリクス分析

相手の投稿頻度と関係性を組み合わせた詳細な分析を行うと、非常に実用的なガイドラインが見えてきます。高頻度投稿者(日3回以上)の場合、親友なら2回に1回、友人なら3回に1回、知人なら4から5回に1回、仕事関係なら週1から2回の反応が適切です。

中頻度投稿者(日1から2回)の場合は、親友は毎回でも可能、友人は2回に1回、知人は3回に1回、仕事関係は3から4回に1回が目安になります。低頻度投稿者(週数回)の場合は、親友は必須レベル、友人はほぼ毎回、知人は半分程度、仕事関係は2から3回に1回程度が適切でしょう。

迷惑リスク曲線の理解

反応頻度と迷惑度の関係を表すグラフを想像してみてください。低頻度では迷惑度も低く安全ゾーンですが、中頻度からは徐々に上昇し、高頻度になると注意ゾーン、過多になると危険ゾーンに突入します。この曲線を理解することで、適切な反応頻度を維持できます。

FAQ(よくある質問)

まとめ・結論

要点の再掲

インスタのストーリーいいねは基本的に推奨ですが、「文脈・頻度・関係性」の3要素を必ず考慮することが成功の鍵です。2025年のアルゴリズム更新により、適切なエンゲージメントがこれまで以上に重要になっています。うざいと思われるリスクを避けつつ、自然なコミュニケーションを心がけることで、SNSでのつながりをより良いものにできます。

最も重要なのは、相手の立場に立って考えることです。自分がされて嬉しいことと、相手がされて嬉しいことは必ずしも同じではありません。相手の反応を観察し、適切な距離感を保ちながらコミュニケーションを取ることで、より良い人間関係を築くことができるでしょう。

明日からの3ステップ実行プラン

Step1として、今日中に現状チェックを行いましょう。自分の最近のいいね頻度と相手からの反応を客観的に振り返ってみてください。思っているよりも頻度が高すぎたり、反応が一方通行になっていたりするかもしれません。

Step2では、明日から1週間かけて戦略調整を実践します。関係性別に適正頻度を設定し、実際に試してみてください。最初は少し物足りなく感じるかもしれませんが、質を重視したコミュニケーションを心がけましょう。

Step3として、1週間後に効果測定を行います。相手からの反応変化をチェックし、必要に応じて微調整を行ってください。データに基づいた改善を繰り返すことで、より効果的なコミュニケーション戦略を確立できます。

追加学習リンクと継続的な改善

さらに詳しく学びたい方は、Instagram公式ヘルプセンターでストーリー機能について確認してみてください。デジタル・ウェルビーイング・ガイドでは健全なSNS利用方法について、SNSマナー完全ガイドではトラブル回避のベストプラクティスについて学ぶことができます。

インスタのストーリーいいねは、使い方次第で素晴らしいコミュニケーションツールになります。相手を思いやる気持ちを忘れずに、この記事で学んだテクニックを実践して、より楽しく充実したSNSライフを送ってくださいね。適切な頻度とタイミングを意識することで、きっと相手との関係もより良いものになるはずです。