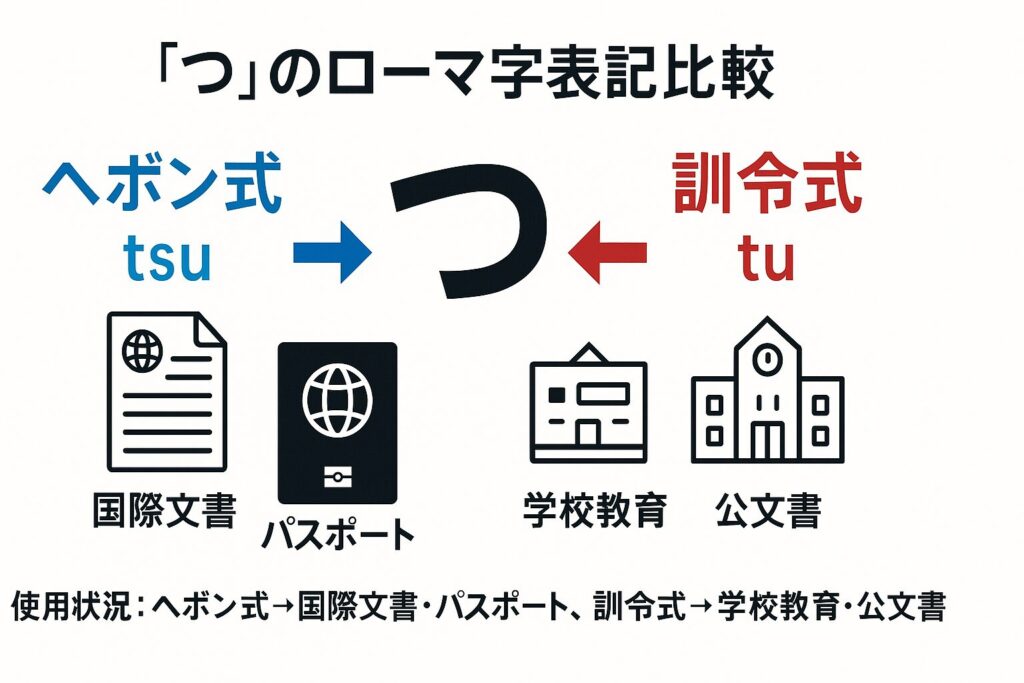

- 「つ」のローマ字表記には主にヘボン式(tsu)と訓令式(tu)の2種類があり、それぞれ国際コミュニケーションと日本国内公式文書など場面によって使い分けるべきである。

- パスポートなどの公式文書ではヘボン式が採用され、学校教育では訓令式が教えられるなど、使用目的による適切な選択が重要である。

- デジタル環境や国際コミュニケーションでは、一貫性のある表記を維持しつつ、目的に応じた表記方式(主に国際的認知度の高いヘボン式)を選ぶことが効果的である。

グローバル化が進む現代社会において、日本語をローマ字で表記する機会は増える一方です。パスポート申請、国際的なビジネスメール、SNSアカウント作成など、私たちの日常生活のさまざまな場面でローマ字表記が必要とされています。

その中でも「つ」という文字は、日本語特有の音であり、その正確なローマ字表記には特別な注意が必要です。一般的に「tsu」や「tu」と表記されますが、どの表記が正しいのか、またどのような場面でどの表記を使うべきなのかについて、混乱されている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「つ」のローマ字表記についての包括的な情報を提供し、実用的な場面での正しい使用法を解説します。ローマ字表記の歴史から最新のデジタル環境における応用まで、幅広く取り上げていきましょう。

参照:文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語施策情報 | 内閣告示・内閣訓令 | ローマ字のつづり方

「つ」のローマ字表記の基本と歴史

ヘボン式と訓令式の違い

「つ」のローマ字表記には、主に2つの方式があります。ヘボン式では「tsu」、訓令式では「tu」と表記します。

ヘボン式はアメリカの宣教師ジェームズ・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn)が1867年に出版した和英辞書「和英語林集成」で採用されたもので、英語話者が読んだときに日本語の発音に近くなるよう設計されています。「つ」の音は英語にない音なので、「ts」という子音の組み合わせで表現し、「tsu」としています。

一方、訓令式は1937年に日本政府が内閣訓令として公布したローマ字つづり方であり、日本の公教育で教えられている方式です。訓令式の特徴は、日本語の五十音図の論理的な構造を反映していることにあります。「た行」の音は全て「t」で始まり、「た」は「ta」、「ち」は「ti」、「つ」は「tu」、「て」は「te」、「と」は「to」というように一貫性を持たせています。

また、あまり一般的ではありませんが、田中館愛橘(たなかだて あいきつ)が考案した日本式ローマ字(ニッポン式)も存在します。「つ」は「tu」と表記する点では訓令式と同じですが、撥音「ん」の表記などに違いがあります。

ローマ字表記の歴史的変遷

日本語のローマ字表記は、16世紀にポルトガル人宣教師が日本に来航したころから始まりました。最初期のローマ字表記は、ポルトガル語の発音規則に基づいていたため、「つ」は「tçu」のように表記されることもありました。

明治時代になると、西洋との交流が盛んになり、ローマ字表記の重要性が高まりました。1885年には「ローマ字会」(後の「日本のローマ字社」)が設立され、日本語のローマ字表記の標準化が進められました。その後、現在に至るまで主に以下のシステムが確立されています。

- ヘボン式(修正ヘボン式を含む):国際的な場面で最も広く使われており、「つ」は「tsu」

- 訓令式:日本の学校教育で教えられており、「つ」は「tu」

- 国際式(ISO 3602):国際標準化機構が定めた規格で、基本的に訓令式に準拠

- コンピュータ用ローマ字入力方式:「つ」は「tsu」と「tu」の両方で入力可能

実用場面での「つ」の正しい表記法

パスポートと公式文書での使い分け

実用的な場面では、用途に応じて適切な表記方式を選択することが重要です。特に公式文書では、所定のガイドラインが存在する場合があります。

- パスポートでの表記:日本のパスポートでは、名前のローマ字表記に修正ヘボン式が使用されています。そのため、「つ」を含む名前は「TSU」と表記されます。例えば、「松田」は「MATSUDA」、「立花」は「TACHIBANA」となります。外務省のパスポート申請ガイドラインによると、原則として修正ヘボン式を使用することとされていますが、すでに確立された表記がある場合はその表記を尊重することもあります。

- ビジネス文書と国際コミュニケーション:ビジネスシーンでの名刺や公式文書では、国際的な認知度の高いヘボン式を採用することが一般的です。特に外国人とのやり取りが多い場合は、「つ」を「tsu」と表記することで、相手に正確な発音を伝えやすくなります。

一方、学術論文や公的機関の文書など、日本国内向けの場合は訓令式を採用することも少なくありません。どの表記方式を選ぶかは、想定読者や使用目的によって異なりますが、一つの文書内では一貫した表記方式を使用することが重要です。

外国人に伝わりやすい表記のテクニック

外国人に日本語を伝える際は、ヘボン式(「tsu」)を使用するのが最も効果的です。これは外国人、特に英語話者にとって発音が想像しやすいためです。

また、文脈によっては発音記号を添えたり、「つ」の音に近い英単語を例示したりすることで、より正確に伝えることができます。例えば、「松」という単語を説明する場合、次のようにすると効果的です。

- 「Matsu (pronounced as “mah-tsoo”)」

- 「Matsu (similar to the “ts” sound in “tsunami”)」

このように、相手の理解度に合わせて補足説明を加えることで、コミュニケーションの質を高めることができます。

キーボード入力とデジタル環境における「つ」

ローマ字入力のテクニック

日本語のパソコンでは、キーボードでローマ字入力する際、「つ」は一般的に**「tsu」と「tu」の両方で入力できる**ようになっています。多くの日本語入力システム(IME)では、どちらの入力方法でも「つ」が表示されるため、使いやすい方を選んで入力すればよいでしょう。

小さい「っ」(促音)の入力には、いくつかの方法があります。最も一般的なのは子音の重ね打ちで、例えば「がっこう」は「gakkou」のように、後に続く子音を重ねて入力します。また、小さい「っ」だけを入力したい場合は、「ltu」「xtu」「ltsu」などの特殊な入力方法も利用できます。

一部の特殊な入力システム(TRON配列、親指シフト、かな入力など)では、「つ」の入力方法が標準的なIMEとは異なる場合もありますが、通常のローマ字入力で十分対応可能です。

ウェブとSNSでの「つ」の最適な表記

デジタル環境では、技術的な制約や国際的な認知度を考慮した表記選択が求められます。特にURLやドメイン名では、以下のような点に注意しましょう。

- 英数字の使用:基本的にURLやドメイン名では英数字(a-z, 0-9)とハイフン(-)のみが使用可能

- 国際ドメイン名(IDN):「.日本」などの国際ドメイン名も利用可能だが、互換性の点から英数字ドメインが主流

- 検索エンジン最適化(SEO):検索エンジンでの認知度を高めるには、ヘボン式(「tsu」)が推奨される

SNSアカウント名やハンドルネームでも同様の考慮が必要です。国際的なフォロワーを意識する場合はヘボン式が推奨されますが、文字数制限のあるプラットフォームでは訓令式(「tu」)の方が1文字少なくて済むという利点もあります。

| 用途 | ヘボン式の例 | 訓令式の例 | 推奨される選択 |

|---|---|---|---|

| ウェブサイトURL | tsukuba-science.jp | tukuba-science.jp | ヘボン式(国際的認知度) |

| SNSユーザー名 | Matsuda_Tsubasa | Matuda_Tubasa | 目的による(国際向けならヘボン式) |

| ファイル名 | tsuruoka_data.pdf | turuoka_data.pdf | 一貫性のある方式 |

デジタル環境では、一貫性を保ちつつ、目的に応じた表記を選択することが重要です。特に国際的なコミュニケーションを目的とする場合は、ヘボン式を優先するとよいでしょう。

国際標準と公式規則

日本語のローマ字表記には、いくつかの公式な規則や標準が存在します。これらを理解しておくことで、より適切な表記選択が可能になります。

政府機関の規定と国際標準

ISO 3602は、国際標準化機構(ISO)が1989年に制定した日本語のローマ字表記に関する国際規格です。正式名称は「Documentation – Romanization of Japanese (kana script)」(文書-日本語の表記法(かな文字))で、基本的に訓令式ローマ字に準拠しており、「つ」は「tu」と表記します。

日本の文部科学省は、1954年(昭和29年)に告示した「ローマ字のつづり方」(告示第1号)において、訓令式ローマ字を採用しています。この告示に基づき、日本の義務教育ではローマ字つづり方として訓令式が教えられています。

一方、外務省はパスポートにおける氏名のローマ字表記に関して、修正ヘボン式を採用しています。「旅券の氏名表記について」というガイドラインによれば、「つ」は「TSU」と表記することが規定されています。

実例で見る「つ」の表記バリエーション

「つ」を含む日本語の単語や名前のローマ字表記は、使用する表記方式によって異なります。以下の表に、代表的な例をまとめました。

| 日本語 | ヘボン式 | 訓令式 | 一般的な使用例 |

|---|---|---|---|

| つくえ(机) | tsukue | tukue | tsukue |

| まつり(祭り) | matsuri | maturi | matsuri |

| 津市 | Tsu-shi | Tu-si | Tsu |

| 松本 | Matsumoto | Matumoto | Matsumoto |

| 三菱 | Mitsubishi | Mitubisi | Mitsubishi |

企業名やブランド名では、国際的な認知度や商標としての独自性を考慮して、多くの場合ヘボン式(「tsu」)が採用されています。例えば「松下電器(現パナソニック)」は「Matsushita」、「三菱」は「Mitsubishi」と表記されます。

よくある質問(FAQ)

まとめ:グローバル時代の「つ」のローマ字表記

「つ」のローマ字表記についての主要ポイントを振り返りましょう。

- ヘボン式と訓令式:「つ」のローマ字表記には主にヘボン式(「tsu」)と訓令式(「tu」)の2つがあり、どちらも正しい表記です。ヘボン式は国際的な場面で広く使われ、訓令式は日本の公教育や公文書で採用されています。

- 状況に応じた使い分け:パスポートや国際的なコミュニケーションではヘボン式、日本国内の公的文書では訓令式というように、状況に応じた使い分けが重要です。特に外国人に日本語を伝える場合は、発音がイメージしやすいヘボン式が効果的です。

- デジタル環境での応用:キーボード入力では「tsu」と「tu」の両方が使用可能で、小さい「っ」は子音の重ね打ちや特殊な入力方法で表示できます。URLやSNSアカウント名などのデジタル環境では、目的や対象に応じて適切な表記を選択することが重要です。

- 一貫性の重要性:どの表記方式を選ぶにせよ、一つの文書や場面の中では一貫した表記を使用することが大切です。混在すると読み手に混乱を与える恐れがあります。

ローマ字表記は、日本語と国際社会をつなぐ重要な橋渡しの役割を担っています。特に「つ」のような日本語特有の音を正確に伝えるために、状況に応じた適切な表記を選択することで、より効果的なコミュニケーションが可能になるでしょう。

最後に、ローマ字表記に「絶対的に正しい」方法はなく、使用する文脈や目的に応じて適切な表記方式を選ぶことが重要です。この記事が、皆さんの日常生活やビジネスシーンでのローマ字表記の参考になれば幸いです。

この記事は、最新の言語学的研究や公式ガイドラインに基づいて作成されていますが、特定の組織や機関の公式見解を代表するものではありません。ローマ字表記に関する正式な規則については、文部科学省や外務省などの公式ウェブサイトをご確認ください。