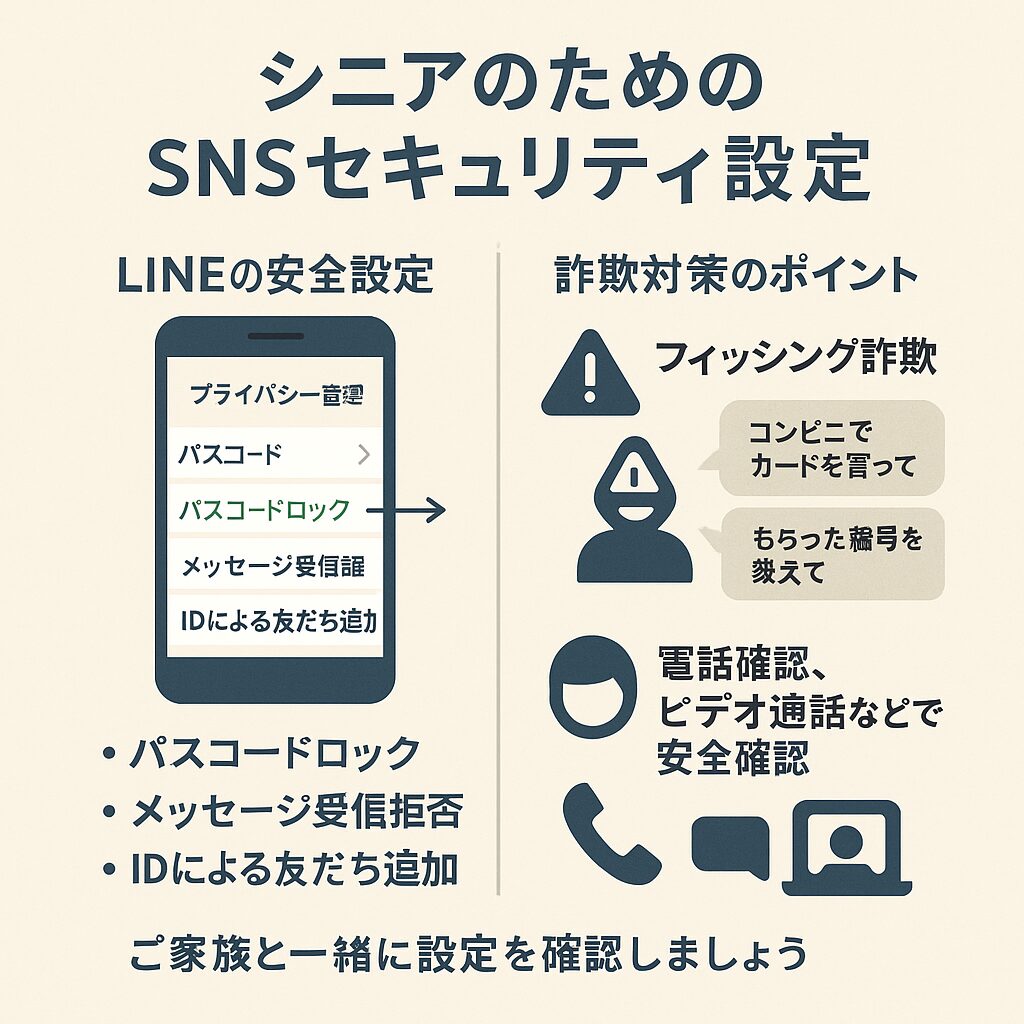

- シニア層のSNS利用率は予想以上に高く、60〜69歳で73.4%、70〜79歳でも63.9%に達しており、主にLINEやFacebookが活用されているが、適切なセキュリティ設定が必要不可欠である。

- LINEの安全対策として、パスコードロック設定、メッセージ受信拒否、IDによる検索制限、Letter Sealing(暗号化)の有効化が重要であり、これらの設定で大幅にセキュリティが向上する。

- フィッシング詐欺やなりすまし詐欺の被害に遭わないためには、不審なリンクをクリックしない、メッセージだけでなく電話やビデオ通話で本人確認する、お金の要求には特に警戒するなどの基本的な対策が効果的である。

SNSの基本と安全に使うための第一歩

スマートフォンやタブレットの普及に伴い、多くのシニアの方々がSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用するようになりました。総務省の調査によれば、60〜69歳のSNS利用率は73.4%、70〜79歳でも63.9%と、想像以上に多くのシニアの方々が既にSNSを活用されています。

SNSとは、インターネット上で人と人とのつながりを作るサービスのことです。家族や友人との連絡手段としてだけでなく、同じ趣味を持つ仲間との交流や、地域の情報収集など、さまざまな用途で活用できます。離れて暮らす家族との写真共有や、昔の友人との再会など、SNSならではの楽しみ方があります。

シニアに特に人気のあるSNSには、LINEやFacebook、Instagram、X(旧Twitter)などがあります。中でもLINEはシニア層で最も利用率が高く、メッセージのやり取りだけでなく、写真や動画の共有、ビデオ通話など多彩な機能を提供しています。Facebookは同窓会の仲間との再会や趣味のグループへの参加に適しており、Instagramは趣味や旅行の写真を通じた交流に向いています。

さらに「らくらくコミュニティ」や「趣味人倶楽部」といったシニア向けの専用SNSも人気を集めています。これらは操作が簡単でシニアの趣味や関心に合ったコンテンツが多く、専門スタッフによる24時間の見守りもあるため、セキュリティ面でも安心です。

しかし、便利さの一方で、SNSにはセキュリティやプライバシーの問題も存在します。多くのシニアの方々が、個人情報の流出や知らない人からの友達申請、詐欺やフィッシングなどに不安を感じています。また、操作方法がわからず戸惑うこともあるでしょう。

こうした不安を解消し、安心してSNSを楽しむためには、適切なセキュリティ設定が欠かせません。この記事では、各SNSの具体的な設定方法や注意点について詳しくご紹介します。

LINEのセキュリティ設定を極める

LINEはシニアの方々に最も利用されているSNSです。日常的なコミュニケーションツールだからこそ、安全に使うための設定が重要です。LINEには多くのセキュリティ機能が備わっていますが、初期設定のままでは十分な保護が得られない場合があります。

パスコードロックで情報を守る

家族と端末を共有していたり、外出先でスマートフォンを使うことが多い方には、パスコードロックの設定がおすすめです。これは、LINEアプリを開くたびに暗証番号の入力が必要になる機能です。

設定方法は簡単で、「ホーム」画面右上の設定ボタン(歯車マーク)から「プライバシー管理」を選び、「パスコードロック」をオンにするだけです。4桁の暗証番号を2回入力して確認すれば完了します。

これにより、たとえスマートフォンを落としたり、一時的に他の人に預けたりしても、LINEの内容を見られる心配がなくなります。

知らない人からのメッセージをブロック

LINEでは、相手があなたを友だち追加していれば、あなたが追加していなくてもメッセージを送ることができます。これが迷惑メッセージや詐欺の原因になることもあります。

「メッセージ受信拒否」の設定をオンにしておくと、友だちとして登録していない相手からのメッセージが届かなくなります。

設定は「ホーム」画面右上の設定ボタンから「プライバシー管理」を選び、「メッセージ受信拒否」をオンにするだけです。これで知らない相手からの不審なメッセージに悩まされることがなくなります。

IDによる検索を制限

LINE IDを使えば、電話番号を知らなくても相手を検索できますが、逆に言えば、あなたのIDを知っている人なら誰でもあなたを検索できることになります。これを防ぐには、「IDによる友だち追加を許可」をオフにしておきましょう。

「プライバシー管理」から簡単に設定できます。この設定をオフにすると、あなたのLINE IDを使って検索しても、あなたのアカウントが表示されなくなります。

メッセージを暗号化して安全に

LINEには「Letter Sealing」というメッセージ暗号化機能があります。これをオンにすると、あなたとお相手の間でやり取りされるメッセージが暗号化され、第三者に内容を見られるリスクが大幅に減少します。

設定方法は「プライバシー管理」から「Letter Sealing」をオンにするだけです。現在では多くの機種でデフォルトでオンになっていますが、念のため確認しておくと安心です。

アプリや位置情報の利用を制限

LINEは様々なアプリと連携できますが、これにより思わぬ情報が流出することもあります。「プライバシー管理」の「アプリからの情報アクセス」で「拒否」を選択しておくと、LINE連携アプリがあなたのプロフィール情報にアクセスできなくなります。

また、同じく「プライバシー管理」の「情報の提供」から、位置情報の取得やLINE Beaconの利用などをオフにしておくと、より安全にLINEを使うことができます。

Facebook、Instagram、Xのセキュリティ対策

LINEだけでなく、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのSNSも適切な設定でより安全に利用できます。それぞれのSNSには特性があり、設定方法も若干異なりますが、基本的な考え方は共通しています。

Facebookでプライバシーを守る

Facebookは多くの個人情報を扱うため、特に慎重な設定が必要です。まず、投稿の公開範囲を「友達のみ」に設定しておくことで、知らない人に情報が見られることを防げます。

画面右上のメニュー(≡または▼マーク)から「設定とプライバシー」→「設定」→「プライバシー」と進み、「今後の投稿の共有範囲」を「友達のみ」に設定しましょう。

また、他の人があなたの写真にタグ付けした場合、自動的にあなたのタイムラインに表示されないよう設定することも大切です。

「設定とプライバシー」→「設定」→「プロフィールとタグ付け」から、「自分についての投稿を確認」と「自分がタグ付けされた投稿をタイムラインに追加する前に確認」をオンにしておきましょう。

Instagramは非公開アカウントに

写真共有が中心のInstagramでは、アカウントを非公開(プライベート)に設定することで、承認した人だけが投稿を見られるようになります。プロフィール画面右上のメニューから「設定とプライバシー」→「プライバシー」と進み、「プライベートアカウント」をオンにするだけです。

また、コメントを制限したい場合は、同じく「プライバシー」から「コメント」に進み、コメントを許可する人を「フォロワー」または「フォロー中のアカウントのみ」に設定できます。

X(旧Twitter)はツイートを保護

Xでは、ツイートを保護する設定にすることで、あなたの承認したフォロワーだけがツイートを見られるようになります。プロフィール画面からメニューをタップし、「設定とプライバシー」→「プライバシーと安全」→「対象ユーザー」と進んで、「ツイートを保護する」をオンにします。

また、位置情報を共有したくない場合は、「設定とプライバシー」→「プライバシーと安全」→「位置情報」から「ツイートに位置情報を追加」をオフにしておきましょう。

SNS全般に共通するセキュリティ対策

どのSNSを使う場合でも、いくつかの基本的なセキュリティ対策は共通しています。これらの対策を習慣化することで、SNSをより安全に楽しむことができるでしょう。

強固なパスワードの設定は最も基本的かつ重要な対策です。パスワードは8文字以上で、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせるのが理想的です。

また、複数のSNSで同じパスワードを使い回すのは危険ですので、それぞれ異なるパスワードを設定しましょう。パスワードは定期的に変更することも大切ですが、忘れてしまわないよう、家族や信頼できる人にメモを渡しておくと安心です。

可能であれば、二段階認証も設定しておくと良いでしょう。これは、ログイン時にスマートフォンにSMSなどで確認コードが送られる仕組みで、パスワードが流出しても第三者のログインを防ぐことができます。LINEやFacebookなど多くのSNSで二段階認証が利用できます。

また、不審なメッセージや友達申請には常に注意が必要です。知らない人からの友達申請は慎重に判断し、怪しいリンクはクリックしないようにしましょう。個人情報の入力を求められても安易に応じず、特に金銭に関する話には警戒心を持つことが大切です。SNSで知り合った人との実際の対面には、必ず公共の場所を選び、家族や友人に事前に伝えておくなどの配慮も必要です。

高齢者が直面するネットトラブルとその予防法

シニアの方々が実際に経験しやすいトラブルとその対策について、具体的に見ていきましょう。

フィッシング詐欺を見抜く

フィッシング詐欺とは、実在する企業やサービスを装って個人情報を盗み取る手法です。LINEやFacebookで「○○からのメッセージが届いています」というリンク付きメッセージが届き、クリックして表示されたログイン画面で個人情報を入力してしまうケースが多く報告されています。

こうした詐欺を防ぐには、公式アプリ以外からのログイン画面には要注意です。URLを確認し、不審なドメインからのリンクはクリックしないようにしましょう。

また、不安な場合は単独で判断せず、家族や友人に相談することも大切です。正規のアプリやウェブサイトからログインし直すことで、多くの詐欺を回避できます。

なりすまし詐欺に騙されない

なりすまし詐欺は、家族や知人になりすました人から「電話番号が変わった」というメッセージが届き、その後にお金を要求されるというパターンが一般的です。特に緊急性を強調し、冷静な判断ができないよう急かしてくるのが特徴です。

こうした詐欺に騙されないためには、メッセージだけでなく、電話やビデオ通話で本人確認することが有効です。特にお金の要求には特に慎重に対応し、直接会って確認するか、すでに知っている連絡先に確認の連絡を入れましょう。家族と緊急時の合言葉を決めておくのも良い方法です。

不適切なコンテンツへの対応

SNSでは時に不適切な広告や投稿が表示され、戸惑うことがあるかもしれません。こうした場合は、各SNSの「ブロック」「非表示」機能を活用しましょう。不適切なコンテンツは運営に報告することもできます。

また、多くのSNSでは表示される広告の種類を制限する設定も可能です。不快な体験があっても、適切な対応方法を知っておけば解決できることが多いです。

情報の見極め方とネットリテラシー

SNS上にはさまざまな情報が流れていますが、すべてが正確とは限りません。情報を見極める力を身につけることが、SNSを賢く使うコツです。

まず、情報源を確認する習慣をつけましょう。公式機関や信頼できるメディアからの情報かどうか、投稿者のプロフィールや過去の投稿はどうか、複数の情報源で確認できるかなどをチェックします。SNS上では情報が断片的に伝わることも多いため、全体の文脈を把握することも大切です。

また、最新情報かどうか確認することも重要です。投稿日時を確認し、古い情報が再拡散されていないか注意しましょう。特に災害情報やセール情報など、時期が重要な情報は日付の確認が欠かせません。

さらに、感情的になりすぎないよう心がけることも大切です。SNS上では強い感情を煽るような表現が使われることもあります。シェアする前に一度立ち止まって考え、冷静に判断することを忘れないようにしましょう。

シニアのためのSNS活用支援情報

SNSの使い方やセキュリティ設定に不安を感じる方も多いかもしれませんが、サポートを受けられる場所はたくさんあります。総務省やIPA(情報処理推進機構)では、シニアのためのデジタル活用支援事業を展開しています。

デジタル活用支援員制度では、地域でスマートフォンやSNSの使い方を教えてくれる支援員が活動しています。また、全国の公民館や図書館では定期的にシニア向け講習会が開催されており、実際に操作しながら学ぶことができます。

総務省の「デジタル活用支援ポータル」では、オンライン教材として動画や資料が公開されています。自分のペースで学べるのが魅力です。お住まいの地域の市区町村役場や社会福祉協議会に問い合わせると、近隣の支援情報が得られますので、積極的に活用しましょう。

また、携帯電話ショップでも高齢者向けのスマホ教室が開催されていることが多く、SNSの基本的な使い方を教えてくれます。家族や友人と一緒に参加すれば、より安心して学ぶことができるでしょう。

FAQ:シニアからよく寄せられる質問と回答

シニアの方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。SNS利用の参考にしてください。

まとめ:安心してSNSを楽しむために

SNSは正しく使えば、離れた家族や友人とのコミュニケーションを豊かにし、新しい趣味や情報との出会いをもたらしてくれる素晴らしいツールです。しかし、セキュリティ設定を怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

最も重要なのは、基本的なセキュリティ設定を行うことです。本記事で紹介したLINEのパスコードロックやメッセージ受信拒否、Facebook・Instagram・Xの公開範囲設定など、いくつかの簡単な設定を行うだけで、安全性は大きく向上します。

また、強固なパスワードの設定や不審なメッセージへの注意など、SNS全般に共通するセキュリティ対策も忘れてはいけません。フィッシング詐欺やなりすまし詐欺などの典型的なトラブルのパターンを知っておくことで、被害を未然に防ぐことができます。

情報の見極め方やネットリテラシーを身につけることも、SNSを賢く使うためには欠かせません。情報源や投稿日時を確認する習慣をつけ、感情的にならずに冷静に判断することを心がけましょう。

困ったときは一人で悩まず、家族や友人に相談したり、総務省などが提供するデジタル活用支援サービスを利用したりしてください。地域の講習会やオンライン教材など、シニアの方々がSNSを学ぶための支援は充実しています。

SNSの世界は日々進化していますが、基本的な考え方さえ身につければ、年齢に関係なく安心して楽しむことができます。まずは小さな一歩から始めて、デジタルの世界での新しい体験を楽しんでいただければ幸いです。ご家族と一緒に設定を確認し、少しずつSNSの活用範囲を広げていくことをおすすめします。