- 自転車タイヤの交換時期は摩耗・亀裂・変形などのサインを見極め、一般的には走行距離2,000〜5,000kmまたは3〜5年が目安となり、新品タイヤへの交換で走行性能・快適性・安全性が向上する。

- タイヤ交換の費用は店舗依頼の場合、前輪1,000円〜2,000円、後輪1,500円〜2,500円(工賃のみ)だが、DIYなら初期工具投資(5,000円〜10,000円)の後は材料費のみで経済的になる。

- 自分でのタイヤ交換はタイヤレバー・空気入れ・レンチなどの基本工具と正しい手順があれば十分可能で、初心者でも1時間程度で完了でき、定期的なメンテナンスで安全性と寿命を最大化できる。

自転車の調子が最近イマイチ…「タイヤの溝がすり減ってきた」「走行中の違和感がある」そんな経験はありませんか?

自転車のタイヤ交換は、走行性能を回復させるだけでなく、安全性の向上にも直結する重要なメンテナンスです。でも、「お店に頼むといくらかかるの?」「自分でもできるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自転車のタイヤ交換に関するあらゆる疑問にお答えします。DIYでの交換手順から店舗での料金相場、必要な工具、そして最適なタイヤの選び方まで、初心者からベテランライダーまで役立つ情報を網羅しました。

2025年最新の価格情報と実践テクニックを盛り込んだこのガイドを参考に、あなたの自転車ライフをもっと快適に、そして経済的にしていきましょう!

タイヤ交換のタイミングとその効果

自転車タイヤの交換時期を見極めることは、安全で快適な走行を維持するために非常に重要です。タイヤは自転車の唯一の「路面との接点」であり、その状態は走行体験全体に大きく影響します。

交換サインの見極め方

タイヤ交換が必要なサインはいくつかあります。まず、トレッド(溝)の摩耗が進み、中央部分の溝がほとんど見えなくなっている場合は交換のサインです。特に雨天時のグリップ力が著しく低下するため危険です。次に、タイヤのサイドウォール(側面)に亀裂が入っている場合は、突然のバースト(破裂)の危険性があるため早めの交換が必要です。また、タイヤに平らな部分や異常な膨らみがある場合は内部構造が損傷している可能性が高いです。

同じ箇所で繰り返しパンクする場合も注意が必要です。これはタイヤ内部に異物が埋まっているか、タイヤ自体が劣化している証拠かもしれません。さらに、目立った損傷がなくても、一般的に3〜5年使用したタイヤは材質の劣化により交換を検討すべき時期です。

タイヤ交換で得られる効果

新しいタイヤに交換することで、走行性能、快適性、安全性の向上という三つの大きな効果が期待できます。走行性能に関しては、転がり抵抗の減少により同じ力でより遠くまで進めるようになり、正確なコーナリングと安定した直進性も得られます。また、適切なグリップ力による安定した制動も可能になります。

乗り心地の面では、振動吸収性の回復による快適な乗り心地が実感できます。路面からの衝撃緩和によりライダーの疲労も軽減されます。また、摩耗したタイヤは独特の騒音を発生することがありますが、新品に交換することでこの走行音も軽減されます。

安全性については、特に雨天時の制動距離が短縮され、パンクリスクも大幅に低減します。さらに、予期せぬバースト(破裂)の防止にもつながります。新しいタイヤに交換した後の走行感は「まるで新車を手に入れたよう」と表現する方も多いほど、体感できる違いがあります。

自転車タイプ別の最適な交換時期

自転車のタイプや使用状況によって、タイヤの寿命は大きく異なります。一般的に、ママチャリ(シティサイクル)のタイヤは2,000〜3,000kmまたは3〜5年、クロスバイクは3,000〜5,000kmまたは2〜4年、ロードバイクは2,000〜4,000kmまたは1〜3年、マウンテンバイクは1,500〜3,000kmまたは1〜3年、電動アシスト自転車は2,000〜4,000kmまたは2〜4年が平均的な寿命です。

これらはあくまで目安であり、走行環境(舗装路中心か未舗装路中心か)、ライダーの体重、走行スタイル(急発進・急ブレーキが多いと摩耗が早まる)、保管状態(直射日光や雨ざらしはゴムの劣化を促進)、空気圧管理(適正空気圧を維持しているかどうか)によって寿命は変動します。

プロのメカニックは「タイヤの状態は、走行距離だけでなく目視チェックも重要です。少しでも不安があれば、安全のために交換を検討してください」とアドバイスしています。

タイヤ交換の費用相場とコスト比較

タイヤ交換を考える際、コストは重要な判断材料になります。店舗に依頼する場合と自分で行う場合では、かかる費用が大きく異なります。

店舗依頼時の料金相場

大手自転車店から街の自転車屋さんまで、タイヤ交換の工賃は店舗によって異なります。2025年4月現在の一般的な相場では、前輪タイヤ交換が1,000円〜2,000円、後輪タイヤ交換が1,500円〜2,500円となっています(タイヤ・チューブ代別)。タイヤのみ交換の場合は800円〜1,500円、チューブのみ交換も同程度の800円〜1,500円、パンク修理は状況にもよりますが500円〜1,500円程度です。

注目すべきは、前輪と後輪で料金が異なる点です。これは、後輪交換の際にはギアやチェーンの取り扱いなど、作業工程が増えるためです。後輪を取り外すには、チェーンの取り外しやギアの再調整が必要で、作業の複雑さも増します。前輪に比べて部品点数が多く、熟練した技術が必要となるため、再組立後のギア変速調整など、乗り心地に直結する精密な調整も必要になります。これらの追加工程により、作業時間が前輪より30〜50%長くなるため、工賃も高くなるのです。

主要店舗の料金比較

大手自転車チェーン「サイクルベースあさひ」の2025年の料金体系では、基本工賃が1,100円〜2,200円(税込)、前輪交換が約3,300円(工賃+一般的なタイヤ・チューブ代)、後輪交換が約3,850円(工賃+一般的なタイヤ・チューブ代)となっています。あさひの特徴は、会員制度による割引や定期的なセールがあること。「あさひサイクルメイト会員」(年会費550円)になると、工賃が5%オフになるため、複数回の利用があれば元が取れる計算です。

一方、全国展開するイオンバイクの2025年料金体系は、基本工賃が880円〜1,650円(税込)、前輪交換が約2,750円(工賃+一般的なタイヤ・チューブ代)、後輪交換が約3,300円(工賃+一般的なタイヤ・チューブ代)です。イオンバイクの強みは、イオンのポイントカードが使えることと、大型ショッピングモール内にあることが多いため、買い物ついでに利用できる便利さです。ただし、ロードバイクなど高性能スポーツ自転車の場合は、専門店での対応を推奨している点には注意が必要です。

DIY交換のコスト分析

自分でタイヤ交換を行う場合のコストは、初期投資の工具代と材料費に分けられます。必要な工具としては、タイヤレバー(300円〜1,000円)、携帯用空気入れ(1,500円〜3,000円)またはフロアポンプ(3,000円〜8,000円)、適合レンチ/スパナ(500円〜2,000円)、マルチツール(2,000円〜5,000円)、パンク修理キット(800円〜1,500円)などがあります。

材料費については、一般的なシティサイクル用タイヤが1,500円〜4,000円/本、クロスバイク用タイヤが2,500円〜6,000円/本、ロードバイク用タイヤが3,000円〜15,000円/本、一般的なチューブが800円〜2,000円/本となっています。

コストを抑えてタイヤ交換を行うためのポイントとしては、オンラインショップの活用(実店舗より20〜30%安く購入できることが多い)、セール時期を狙う(多くのショップで春と秋にセールを実施)、前後同時交換は避ける(必要な方だけを交換し、費用を分散)、リーズナブルブランドの選択(「パナレーサー」の普及モデルや「ケンダ」などコスパの高いブランドを検討)、チューブの再利用(タイヤのみ交換し、チューブが無傷なら再利用も可能)などがあります。

ただし、極端に安いノーブランド品は品質に問題がある可能性があるため注意が必要です。また、適合サイズの確認も重要で、わずかなサイズ違いでも装着できない場合があります。工具は友人や自転車仲間と共有することでコスト削減も可能です。

ある自転車愛好家は「初期投資の工具代は高く感じるかもしれませんが、2〜3回タイヤ交換すれば元が取れますし、他のメンテナンスにも使えるので長い目で見るとお得です」と語っています。

高価タイヤと安価タイヤの違い

高価なタイヤ(1万円以上)と安価なタイヤ(2,000円前後)には、重量、耐パンク性、耐久性、グリップ力、転がり抵抗、使用感など多くの違いがあります。高価なタイヤはロードバイク用で200g前後と軽量で、専用技術による高い防御性能を持ち、高グリップコンパウンドを使用し、転がり抵抗が非常に低く、軽快でレスポンスの良い使用感があります。一方、安価なタイヤは同クラスで300g以上と重め、基本的な保護のみで早期に摩耗する傾向があり、標準的なグリップ力と乗り心地を提供します。

コストパフォーマンスの観点から見ると、一般的な通勤・通学用なら安価なタイヤで十分、週末サイクリストなら中価格帯(3,000円〜7,000円)がベストバランス、レース志向・長距離ライダーなら高価なタイヤの性能差が体感できるレベルとなります。

プロショップのメカニックは「日常使いなら3,000円前後のタイヤで十分ですが、ロングライドやレースなど特別な用途なら高価なタイヤの違いを実感できるでしょう。結局は用途とご自身の楽しみ方に合わせて選ぶのがベストです」とアドバイスしています。

タイヤ交換に必要な道具と材料選び

タイヤ交換を始める前に、必要な道具と材料をきちんと揃えておくことで、作業がスムーズに進みます。基本的な工具から自転車タイプ別の適切なタイヤ選びまで理解しておきましょう。

基本工具の選び方

タイヤ交換に最低限必要な工具の中で、最も重要なのはタイヤレバーです。タイヤをリムから外すために使用するこの工具は、プラスチック製が一般的です(金属製はリムを傷つける可能性があります)。選び方のポイントとしては、硬質プラスチック製で、先端が薄く、握りやすい形状のものが良いでしょう。最低2本、できれば3本あると作業がスムーズに進みます。2025年現在のおすすめブランドとしては、パークツール「TL-1.2」(約800円)、シマノ「PRO」シリーズ(約600円)、トピーク「タイヤレバー」(約500円)などがあります。

正確な空気圧調整のために欠かせないのが空気入れです。フロアポンプ(据置型)は自宅でのメンテナンス用に、携帯ポンプは外出先でのトラブル対応用に用意すると良いでしょう。選ぶ際は、英式・米式・仏式すべてのバルブに対応しているものが便利です。また、空気圧ゲージが付いているものが望ましいです。おすすめブランドとしては、フロアポンプはTOPEAK「ジョーブロー」シリーズ(4,000円〜)、携帯ポンプはLEZYNE「Micro Floor Drive」(3,500円〜)などがあります。

ホイールを取り外すためにはレンチやスパナも必要です。自転車のナットサイズに合ったもの(一般的には15mmが多い)を用意しましょう。マルチツールがあればより便利です。おすすめとしては、HOZAN「スパナ」(約800円)、クラフトマン「ボックスレンチセット」(約1,500円)などがあります。

自転車タイプ別のタイヤ選び

自転車のタイプによって最適なタイヤは異なります。適切なタイヤを選ぶことで、乗り心地と安全性が大きく向上します。

ママチャリ(シティサイクル)に適したタイヤの特徴は、サイズが一般的に26インチ(559mm)または27インチ(630mm)、幅が約32mm〜38mm(太めのタイヤが衝撃吸収に優れる)であることです。重視すべき特性としては、耐久性(長持ちするもの)、パンクに強いもの、価格の手頃さが挙げられます。パターンは街乗り用の溝パターン(排水性に優れたもの)が良いでしょう。2025年現在のおすすめタイヤとしては、パナレーサー「パセラ」(日本製で信頼性高く、2,000円前後)、ブリヂストン「NEXTRY」(耐摩耗性に優れた国産タイヤ、2,500円前後)、シュワルベ「マラソン」(耐パンク性能が高く、長寿命、3,500円前後)などがあります。

スポーツバイク用タイヤの選び方も重要です。クロスバイク向けは、サイズが700C(622mm)が標準、幅が28mm〜40mm(用途に応じて選択)であることが多いです。重視すべき特性は、転がり抵抗と快適性のバランス、耐パンク性能、重量です。用途別に選択する場合、舗装路中心なら28-32mm幅のスムーズなトレッドパターン、未舗装路も走行するなら35-40mm幅の適度な溝付きタイヤがおすすめです。

ロードバイク向けは、サイズが700C(622mm)が標準、幅が23mm〜32mm(最近は28mmが主流)となっています。重視すべき特性としては、軽量性、低い転がり抵抗、グリップ力が挙げられます。タイプには、クリンチャー(一般的なタイヤとチューブの組み合わせ)、チューブレス(専用リムとタイヤでチューブを使わない)、チューブラー(タイヤとチューブが一体化した高性能タイプ)があります。

チューブの種類と互換性

タイヤ交換の際は、適切なチューブの選択も重要です。チューブのパッケージにはサイズ表記があり、例えば「700×28/32C」の場合、「700」はリム径(700mm)、「28/32」は対応タイヤ幅(28mm〜32mmのタイヤに適合)、「C」はタイヤ規格(主にロードバイク等の700サイズに使用)を意味します。

チューブを選ぶ際は、バルブの種類も確認が必要です。英式バルブ(Woods/Dunlop)は太くて短い形状で先端にピンがあり、ママチャリ(シティサイクル)に多く使われています。一般的な空気入れで対応可能というメリットがあります。米式バルブ(Schrader)は自動車のタイヤと同じタイプで、マウンテンバイク等に多く使われています。ガソリンスタンドの空気入れが使えるというメリットがあります。仏式バルブ(Presta)は細長く、先端にロックナットがあり、ロードバイクや高級クロスバイク等に使われています。高圧に対応し、空気漏れが少ないというメリットがあります。

チューブ選びのポイントとしては、必ずタイヤサイズに適合したものを選ぶこと、リムのバルブ穴に合ったバルブ形状を選ぶことが重要です。また、パンクに強いタイプとして、厚手タイプやスライム(自己修復剤)入りもあります。バルブコア交換可能タイプはメンテナンス性が高いのも特徴です。

おすすめタイヤブランドと選定ポイント

2025年現在、特に評価の高いタイヤブランドとモデルには、国産ブランドと海外ブランドがあります。国産ブランドとしては、パナレーサー(日本)が信頼性の高い日本製でコストパフォーマンスに優れており、おすすめモデルとして「パセラ」(シティサイクル向け定番モデル)、「GravelKing」(多用途に対応する高性能タイヤ)、「RACE A EVO 4」(レース向け高性能モデル)があります。また、ブリヂストン(日本)は耐久性に優れた国産タイヤを提供しており、おすすめモデルとして「NEXTRY」(シティサイクル向け)、「EXTENZA」(ロードバイク向け高性能タイヤ)があります。

海外ブランドとしては、コンチネンタル(ドイツ)が高い技術力と性能を誇り、プロレースでも使用されています。おすすめモデルとして「グランプリ5000」(最高峰のロードタイヤ)、「ガトースキン」(耐パンク性に優れた長距離向け)、「コンタクトプラス」(クロスバイク向け高性能タイヤ)があります。

自分でできるタイヤ交換の手順ガイド

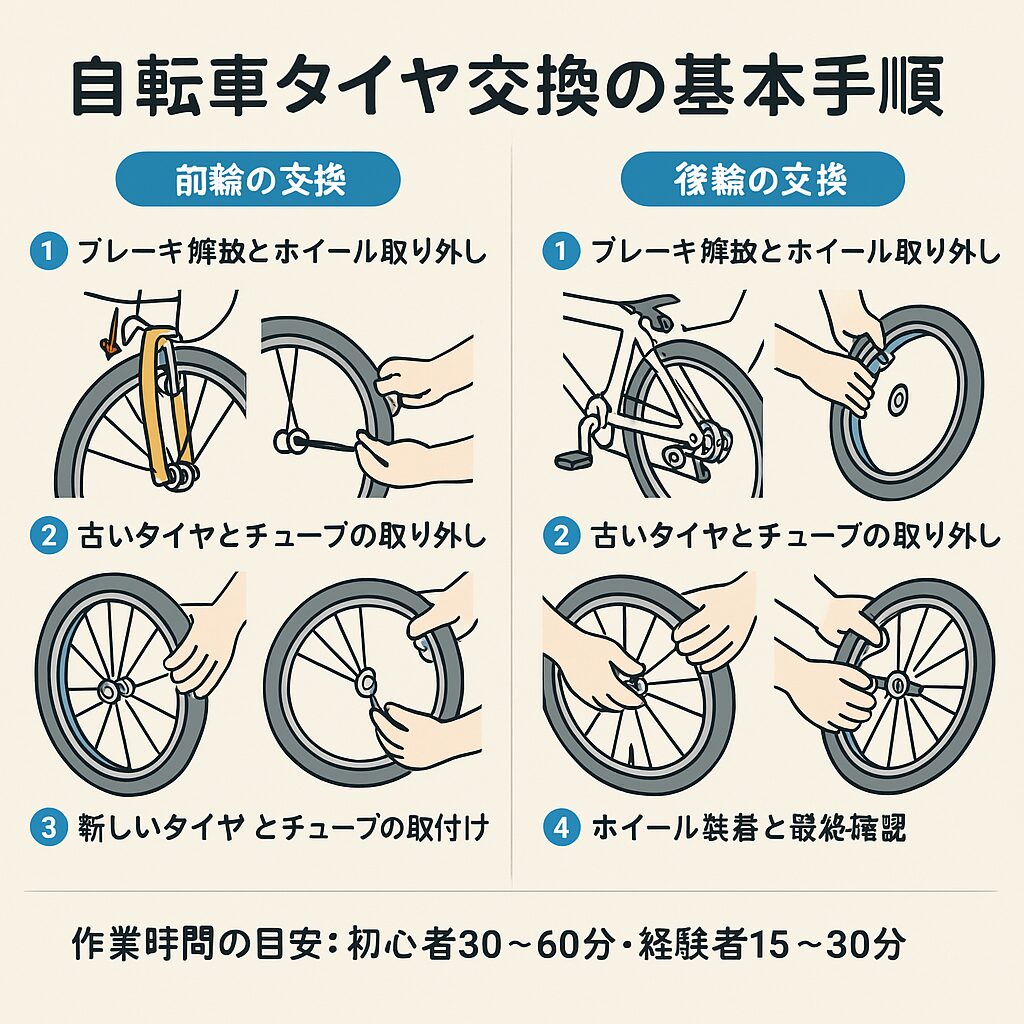

タイヤ交換は少しの知識と適切な工具があれば、自分でも十分に可能です。ここでは前輪と後輪それぞれの交換手順と、作業時の注意点について詳しく解説します。

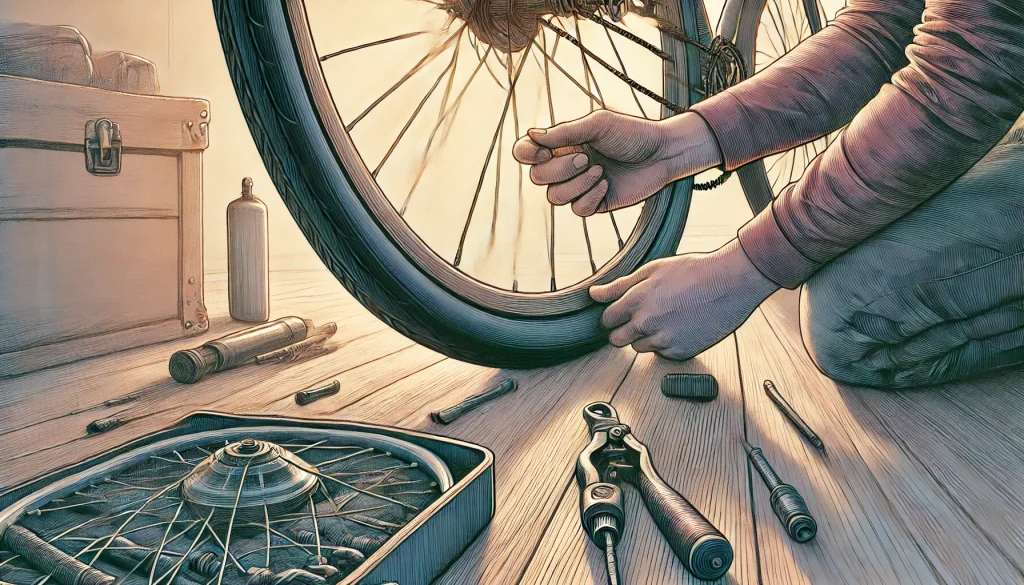

作業前の準備と安全対策

タイヤ交換作業を始める前に、安全かつ効率的に作業を進めるための準備が必要です。まず、作業場所は十分な明るさと広さが確保された平らな場所を選びましょう。自転車スタンドがあれば理想的ですが、なければ自転車を逆さにして安定させる方法も有効です。その際、サドルやハンドルが傷つかないよう、毛布や古いタオルの上に置くとよいでしょう。

必要な工具と新しいタイヤ・チューブをすべて手元に揃え、作業中に探し回ることがないようにします。また、手を保護するために作業用手袋を着用することをお勧めします。特にロードバイクなど細身のタイヤを扱う場合、タイヤレバーを使った作業で手を傷つけることがあります。

作業前に自転車を簡単に確認し、タイヤ交換以外の問題がないか点検することも大切です。ブレーキの状態やチェーンの張り、ギアの変速などを確認しておくことで、タイヤ交換後に気づく「実はそれだけが問題ではなかった」というケースを避けられます。

前輪タイヤの交換手順

前輪タイヤの交換は、後輪に比べて比較的シンプルな作業です。手順は以下の通りです。

まず、ブレーキを解放します。Vブレーキの場合はブレーキケーブルを外し、キャリパーブレーキの場合はブレーキレバーを開きます。これにより、ホイールを取り外しやすくなります。

次に、車輪を自転車から取り外します。クイックリリース式の場合はレバーを開いてナットを緩め、ナット式の場合は適切なレンチでナットを反時計回りに回して緩めます。車輪が完全に自由になったら、フォークから慎重に引き抜きます。

ホイールを取り外したら、タイヤの空気を完全に抜きます。バルブキャップを外し、バルブコアを押して空気を抜くか、バルブコアリムーバーを使って完全に空気を抜きます。

タイヤレバーを使用して、タイヤをリムから外していきます。タイヤレバーの平らな端をタイヤとリムの間に差し込み、リムの上にタイヤビードを持ち上げるようにレバーを動かします。最初のレバーを固定したら、数センチ離れた位置に2本目のレバーを差し込み、同様に動かします。このプロセスを繰り返し、タイヤの片側全体をリムから外します。

タイヤの片側が外れたら、チューブを取り出してから、反対側のビードも完全に外します。これで古いタイヤを完全に取り外せます。取り外したタイヤとチューブを点検し、パンクの原因や摩耗パターンを確認することで、今後のメンテナンスに役立ちます。

新しいタイヤをリムに取り付ける前に、リムテープが正しく配置されているか確認します。リムテープはスポークの穴を覆い、チューブがスポークに接触してパンクするのを防ぎます。

新しいチューブに少量の空気を入れて形を整えてから、新しいタイヤの片側をリムに取り付けます。次に、バルブ穴からバルブを挿入し、チューブをタイヤ内部に収めます。この際、チューブがねじれていないか確認することが重要です。

最後に、残りのタイヤビードをリムに取り付けます。この作業は手で行うのが基本ですが、きつい場合はタイヤレバーを使用することもあります。ただし、タイヤレバーを使う際はチューブを挟み込まないよう十分注意しましょう。

タイヤが完全に装着されたら、バルブが直立していることを確認し、少量の空気を入れてタイヤがリムに正しく収まっているか確認します。問題なければ、タイヤに記載された適正空気圧まで空気を入れます。

ホイールを自転車に取り付け、クイックリリースまたはナットをしっかりと締めます。ブレーキを元の位置に戻し、タイヤを回転させてブレーキパッドやフレームと接触していないか確認します。

後輪タイヤの交換とチェーン対応のコツ

後輪タイヤの交換は、チェーンやディレイラーが関係するため、前輪より少し複雑です。しかし、手順を理解していれば難しくありません。

まず前輪同様、ブレーキを解放します。次に、変速機を最も外側の小さいギア(リアディレイラーの場合)に変速させます。これによりチェーンがフレームから最も離れた位置に移動し、ホイールの取り外しが容易になります。

ギアが最小のスプロケットにある状態で、リアディレイラーを後方に引き、チェーンの張りを緩めます。この状態でクイックリリースまたはナットを緩め、ホイールをドロップアウトから下方に引き抜きます。

ホイールが取り外せたら、前輪と同様の手順でタイヤの空気を抜き、古いタイヤとチューブを取り外します。新しいタイヤとチューブを取り付ける手順も基本的に前輪と同じです。

後輪をフレームに戻す際の最大のポイントは、チェーンの扱いです。チェーンを最小のスプロケットに掛け、リアディレイラーを引きながらホイールのクイックリリースシャフト(またはアクスルシャフト)をドロップアウトに合わせます。ホイールをゆっくりと押し上げながら、チェーンがスプロケットに正しく噛み合うように注意します。

ホイールがドロップアウトに正しく収まったら、クイックリリースやナットをしっかりと締めます。チェーンとギアが正しくかみ合っているか確認し、ペダルを回して変速がスムーズに行えるか確認します。最後にブレーキを元の位置に戻し、ホイールの回転やブレーキの効きを確認します。

チューブ交換の際の注意点とパンク防止策

タイヤ交換時にチューブも同時に交換することが多いですが、その際にいくつか注意すべき点があります。まず、新しいチューブを取り付ける前に、タイヤの内側を手で慎重に触って点検することが重要です。釘やガラス片など、パンクの原因となった異物がまだタイヤ内部に残っていないか確認しましょう。小さな鋭利な異物は、見落とされがちですが、新しいチューブをすぐにパンクさせる原因になります。

また、チューブに少量の空気を入れて形を整えてからタイヤに入れることで、ねじれやよじれを防ぐことができます。チューブがタイヤ内で均等に広がるよう、バルブを差し込んだ後、バルブの位置を動かして調整するのも効果的です。

パンク防止策としては、タイヤとリムの間にパンクガードテープを入れる方法があります。これは特に通勤や通学など、日常的に長距離を走る自転車に効果的です。また、パンク防止液(シーラント)をチューブ内に注入する方法もあります。これは小さな穴が開いた際に、液体が固まって穴を塞ぐ効果があります。

タイヤ装着後の最終確認として、タイヤが均等にリムに収まっているかを確認することが非常に重要です。タイヤの側面に記されている細い線(ビードライン)がリムに沿って一定の距離を保っているか、全周にわたってチェックしましょう。偏りがあると、走行中にタイヤがリムから外れる危険性があります。

プロ直伝のタイヤ交換テクニックと失敗防止策

自転車整備士やベテランサイクリストが実践している、効率的で安全なタイヤ交換のテクニックをご紹介します。これらのコツを押さえれば、初心者でも短時間で確実にタイヤ交換ができるようになります。

素手で行うタイヤ交換テクニック

タイヤレバーを使わずに素手でタイヤ交換を行うテクニックは、リムやチューブを傷つけるリスクを減らし、プロの整備士が好んで使う方法です。このテクニックのポイントは、タイヤの「やわらかい部分」を見つけて作業することです。

まず、タイヤの空気を完全に抜き、タイヤの片側をリムの中央の溝に押し込みます。これによってタイヤの反対側にわずかな余裕ができます。次に、リムの反対側から手のひらと親指を使って、タイヤをリムの外側に押し出していきます。親指の腹を使って押し出すことで、力を効率的に伝えられます。

タイヤの一部が外れたら、そこから順に手で外していきます。この方法は練習が必要ですが、習得すると作業時間が大幅に短縮され、特にロードバイクのような細いタイヤでも有効です。ただし、新品のタイヤや非常に固いタイヤでは難しい場合があるため、無理をせずタイヤレバーを併用しましょう。

パンクしにくいタイヤ装着のポイント

タイヤを正しく装着することで、パンクのリスクを大幅に減らすことができます。まず、新しいタイヤを装着する前にリムテープの状態を確認します。リムテープはスポークの穴を覆って、チューブがスポークに接触するのを防ぐ重要な役割を持っています。古くなったり、位置がずれたりしていれば交換や位置調整をしましょう。

チューブをタイヤ内に収める際は、少量の空気を入れて形を整えておくと、よじれや折れを防ぎやすくなります。また、タイヤのビード(タイヤの縁)をリムの中央に押し込みながら装着すると、最後の部分の装着が容易になります。

タイヤが完全に装着されたら、チューブがタイヤとリムの間に挟まれていないか確認することが重要です。タイヤを少し動かしながら、チューブがタイヤの内側に正しく収まっているか確認しましょう。その後、少量の空気を入れてから再度確認し、問題なければ適正空気圧まで空気を入れます。

タイヤの装着方向にも注意が必要です。多くのタイヤには回転方向を示す矢印が記されており、この向きに従って装着することで、制動性能や排水性能が最大限に発揮されます。特に雨天走行が多い場合は、正しい方向に装着することで安全性が向上します。

初心者が陥りやすい失敗例と対処法

タイヤ交換初心者によくある失敗と、その対処法について解説します。まず多いのが、タイヤレバーでチューブを傷つけてしまうケースです。これを防ぐためには、タイヤレバーの使用時にはチューブの位置に注意し、レバーの先端を深く差し込みすぎないようにします。また、複数のレバーを使う場合は、少しずつタイヤを外していく方が安全です。

次によくあるのが、タイヤの装着が難しくて諦めてしまうケースです。特に新品のタイヤや高性能なロードバイクタイヤは硬くて装着が難しいことがあります。この場合、タイヤをリムの中央の溝に押し込むことで余裕を作り、最後の部分はタイヤレバーを使用するか、タイヤをよく揉んで柔らかくしてから試すとよいでしょう。

また、チューブがタイヤとリムの間に挟まって走行開始直後にパンクする失敗も少なくありません。これを防ぐには、空気を少し入れた後に、タイヤを全周にわたって揉むようにして、チューブがタイヤ内に正しく収まるよう調整します。さらに、空気を入れる前にタイヤが均等にリムに収まっているか確認することも重要です。

最後に、空気圧の調整を適当にしてしまう失敗があります。空気圧が低すぎるとスネークバイト(蛇咬み)と呼ばれるパンクが起きやすく、高すぎると乗り心地が悪くなります。タイヤの側面に記載された適正空気圧を確認し、正確なゲージで調整することをお勧めします。携帯用ポンプでは正確な圧力まで入れるのが難しいため、可能であれば据置型のフロアポンプを使用しましょう。

空気圧管理と日常メンテナンス

タイヤの寿命を延ばし、常に最高のパフォーマンスを維持するためには、適切な空気圧管理と日常的なメンテナンスが欠かせません。タイヤの空気圧は通常、タイヤの側面に「最小〜最大」の範囲で表示されています。一般的には、この範囲の中間〜やや高めに設定すると、転がり抵抗とグリップのバランスが取れます。

ライダーの体重や使用状況によって最適な空気圧は変わります。重いライダーや荷物を多く積む場合は、やや高めの空気圧にすることで、リム打ちパンクを防ぎます。一方、未舗装路や荒れた路面を走る機会が多い場合は、やや低めの空気圧にすることで、衝撃吸収性が向上し快適に走行できます。

空気圧は時間の経過とともに自然に低下するため、週に1回程度は確認することをお勧めします。特に気温の変化が大きい季節の変わり目には、膨張・収縮によって空気圧が変わりやすいので注意が必要です。

日常的なタイヤメンテナンスとしては、走行後にタイヤの表面についた小石や破片を取り除くことが大切です。これらが徐々にタイヤに食い込み、最終的にパンクを引き起こすことがあります。また、定期的にタイヤの摩耗状態を確認し、異常な摩耗パターンがあれば原因(空気圧不足、ホイールのアライメント不良など)を特定して対処します。

保管方法も重要で、長期間使用しない自転車は、タイヤの空気圧をやや低めにして、直射日光が当たらない場所に保管するのが理想的です。これによってタイヤの劣化を遅らせることができます。

よくある質問とタイヤ交換に関する総合アドバイス

自転車のタイヤ交換に関して、初心者からよく寄せられる質問とその回答、そして総合的なアドバイスをまとめました。これらを参考に、あなたの自転車ライフをより快適に、そして安全にお過ごしください。

自転車タイヤ交換に関するFAQ

まとめ:安全で経済的なタイヤ交換の実践

自転車のタイヤ交換は、適切な知識と工具があれば、自分で行うことのできるメンテナンス作業です。この記事でご紹介した手順とコツを参考に、ぜひ挑戦してみてください。DIYでのタイヤ交換は経済的なメリットだけでなく、自転車に対する理解が深まり、トラブル対応力も向上するという利点があります。

タイヤ交換の頻度は使用状況によって異なりますが、定期的な点検を習慣づけ、摩耗や劣化の兆候を見逃さないようにしましょう。「予防は治療に勝る」という言葉通り、早めの交換は安全性を高め、結果的にコスト削減にもつながります。

最後に重要なのは安全性です。不安がある場合は無理をせず、プロの整備士に依頼することも選択肢の一つです。特に高価なスポーツ自転車や、ブレーキやギアなど複雑な調整が必要な場合は、専門店を利用することで確実な仕上がりが期待できます。

自転車は適切なメンテナンスによって、その性能と寿命を最大限に引き出すことができます。定期的なタイヤ交換を含めた継続的なケアで、安全で快適な自転車ライフをお楽しみください。