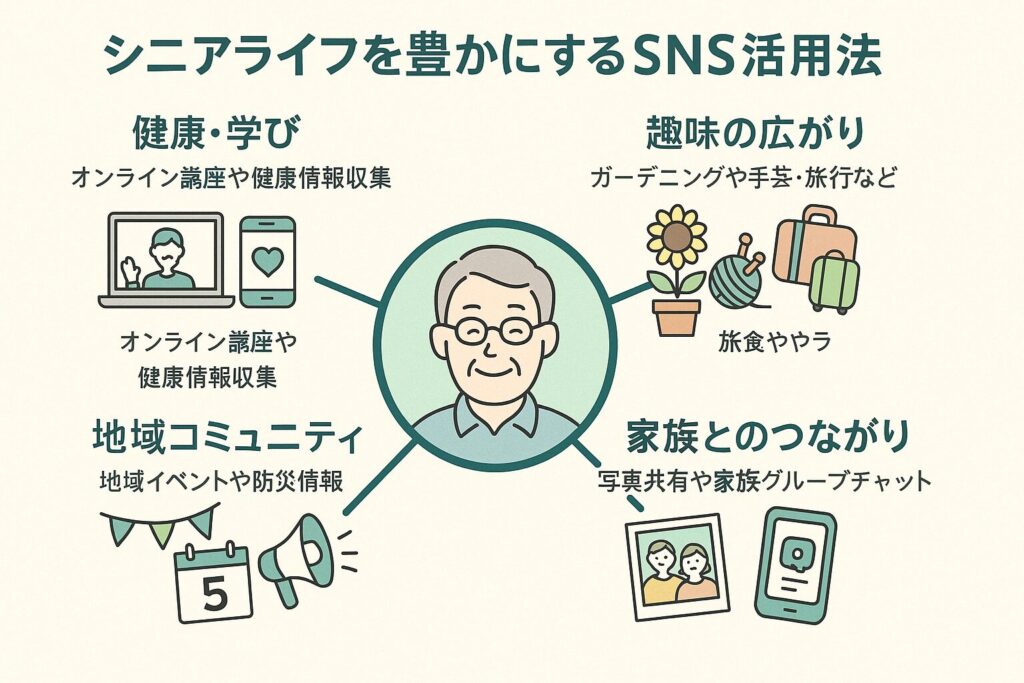

- SNSはシニア世代の生活を豊かにする可能性を秘めており、60代のSNS利用率が78%に達するなど普及が進んでいるため、自分のペースで基本から学び、家族とのつながりや趣味の幅を広げるツールとして活用できる。

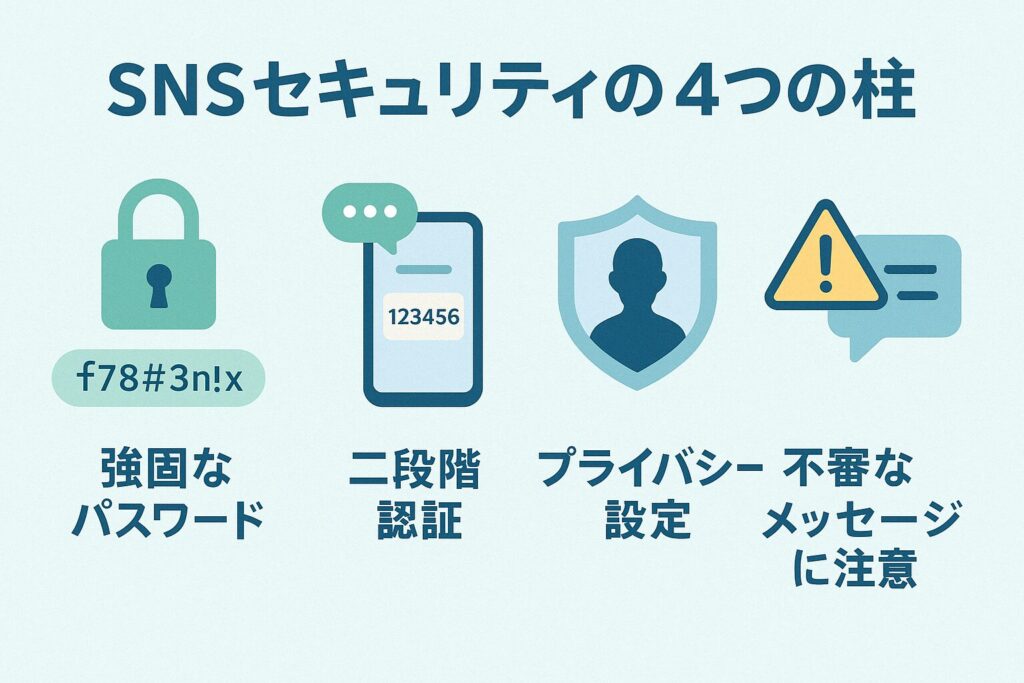

- 安全なSNS利用には適切なプライバシー設定と二段階認証の活用が重要で、詐欺被害者の72%がプライバシー設定に不備があったという調査結果からも、セキュリティ対策を理解して実践することが不可欠である。

- SNSを真に活用するには、段階的なステップアップが効果的で、基本操作の習得から始め、家族との接続、セキュリティ設定の理解、コミュニティ参加へと進み、最終的には他者をサポートする側になることで、デジタル社会での新たな役割を担うことができる。

デジタルの世界への第一歩:あなたの新たな扉

スマートフォンやタブレットを前に「SNSって難しそう…」「間違えたら恥ずかしい」と感じていませんか?あるいは、「孫の写真が見たいけど使い方がわからない」「友達が楽しそうにしているのを横で見ているだけ」という思いを抱いていませんか?

ご安心ください。あなたは決して一人ではありません。総務省の調査によれば、60代のSNS利用率は78%に達しており、多くの方が同じ気持ちからスタートしています。このガイドは、そんなあなたの不安や疑問に寄り添いながら、SNSの世界への第一歩を一緒に踏み出すためのものです。

難しい言葉や複雑な操作の説明はありません。家族や友人とつながる喜び、趣味の共有、新しい出会いの可能性など、SNSがもたらす豊かな日常をあなたのペースで楽しむための道しるべとなります。これからの10ステップで、デジタル世界での新たな楽しみ方を一緒に見つけていきましょう。

SNSの基本概念と選び方:あなたに合った入り口を見つける

SNSとは何か?日常に例えると

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とは、インターネットを通じて人とつながり、情報やメッセージを交換できる場所です。言ってみれば、24時間開いている「デジタルの井戸端会議」や「電子版の交流広場」のようなものです。スマートフォンやタブレットがあれば、いつでもどこでも参加できるのが特徴です。

SNSを使うことで、離れて暮らす家族との日常的なコミュニケーションや、同じ趣味を持つ人との交流が可能になります。写真や動画の共有、メッセージのやり取り、情報収集など、使い方は多岐にわたります。

主なSNSの特徴と選び方

現在、様々なSNSが存在していますが、それぞれに特徴があります。あなたの目的や使い方によって、最適なSNSは異なるでしょう。

- LINE

-

日本で最も普及している連絡ツールです。総務省の最新調査によれば、60代のLINE利用率は78%に達しています。主に家族や友人との1対1のやりとりやグループでの会話に適しており、写真の共有や無料通話も可能です。操作もシンプルで、デジタル初心者の方にもおすすめです。

-

写真や短い動画を中心に共有するSNSです。60代の利用者数が前年比42%増加しており、趣味の共有や日常の風景を楽しむのに適しています。ハッシュタグ(#)を使って同じ興味を持つ人とつながることができる点が特徴的です。視覚的に楽しめるSNSを求める方に向いています。

- YouTube

-

動画を見るだけでなく、自分でチャンネルを作って動画を公開することもできるプラットフォームです。60代の方の平均視聴時間は週に14.2時間にのぼり、料理レシピや旅行、園芸など様々な趣味に関する情報収集に役立ちます。学びや趣味の幅を広げたい方におすすめです。

-

世界中の人とつながることができ、趣味のグループや地域コミュニティへの参加が簡単です。実名での利用が基本で、古い友人や同窓生を見つけやすいのが特徴です。幅広い年代が利用しており、シニア層の利用者も多いプラットフォームです。

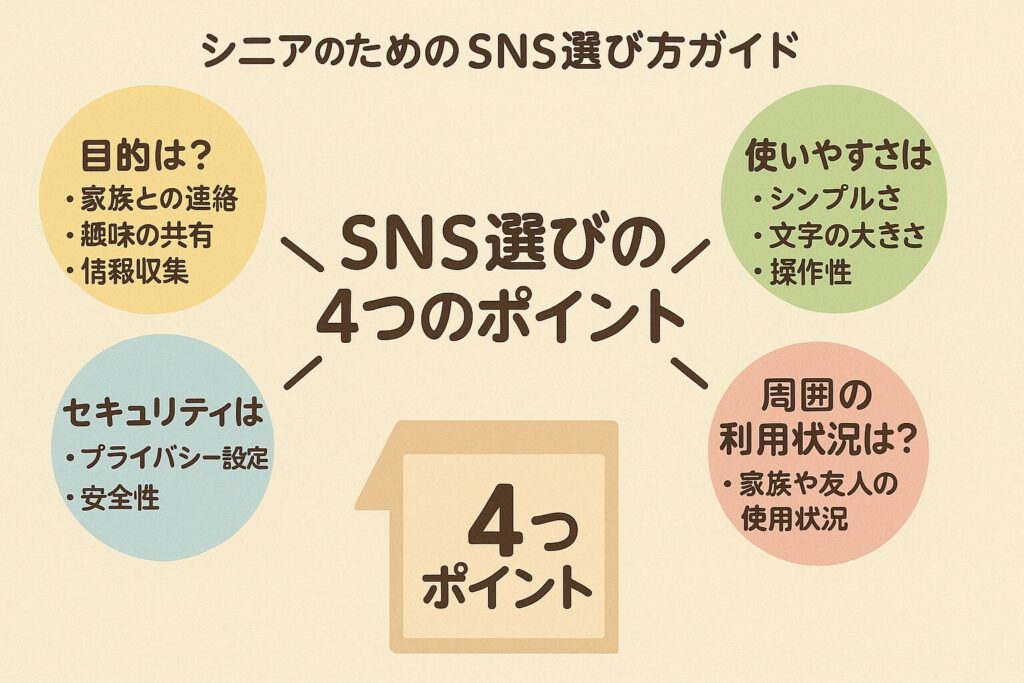

あなたの目的に合わせた選択

SNS選びで迷ったときは、自分の目的を明確にすることが大切です。「主に誰とつながりたいか」「何を共有したいか」「どのくらいの頻度で使いたいか」を考えてみましょう。

家族や親しい友人とのコミュニケーションが目的なら、まずはLINEから始めるのがおすすめです。特に「孫との写真共有」に関心がある方には、LINEが最も直感的で使いやすいでしょう。趣味の共有や新しい出会いを求める場合は、InstagramやFacebookが適しています。

最初は一つのSNSから始めて、慣れてきたら少しずつ他のSNSも試してみるとよいでしょう。それぞれのSNSの特性を理解して、自分の生活に合った使い方を見つけていくことが大切です。

アカウント作成とプロフィール設定:安全な第一歩

アカウントとは何か:あなた専用の入り口

SNSを始めるには、まず「アカウント」を作成する必要があります。アカウントとは、SNSを利用するための「あなた専用の入り口」のようなものです。メールアドレスと自分で決めたパスワードでログイン(入室)することで、あなただけの情報や友達リストが保存される仕組みになっています。

アカウントを作ることで、あなたの投稿や写真、メッセージなどが管理され、次回ログインしたときにも続きから利用できるようになります。つまり、アカウントはSNSにおけるあなたのデジタルIDのような役割を果たすのです。

安全なアカウント作成のステップ

アカウント作成は、SNS利用の土台となる重要なプロセスです。ここでは、安全なアカウント作成のための3つの重要なステップを詳しく説明します。

信頼できるメールアドレスの準備

まず、SNSアカウントに紐づけるメールアドレスが必要です。スマートフォンを購入した際に設定したGmail(Android)やiCloud(iPhone)のアドレスがあれば、それを使うのが便利です。メールアドレスがない場合は、新しく作成する必要があります。このメールアドレスは、パスワードを忘れた際の再設定やセキュリティ通知の受信に使われるため、定期的にチェックできるものを選びましょう。

強固なパスワードの設定

次に、安全なパスワードを設定します。他のサービスと同じパスワードを使い回すことは避け、名前や生年月日など、簡単に推測されるものも使わないようにしましょう。アルファベット、数字、記号を組み合わせた12文字以上のパスワードが理想的です。

例えば、「好きな花(tulip)」+「生まれた年(1955)」+「記号(!)」で「Tulip1955!」というパスワードを作れます。ただし、このようなパスワードを作る場合も、他のサービスでは別のパターンを使うことをおすすめします。

二段階認証の有効化

最後に、可能であれば「二段階認証」を設定しましょう。これは、パスワードだけでなく、SMSやメールで送られてくる確認コードも入力する仕組みです。この設定により、パスワードが漏れても、あなたのスマートフォンにアクセスできない限り、アカウントが不正利用されるリスクを大幅に減らすことができます。

警察庁の調査によると、60代のシニアのうち二段階認証を設定している方はまだ38%にとどまっています。セキュリティを高めるため、この機能を積極的に活用することをおすすめします。

プロフィールの効果的な設定方法

アカウントを作成したら、次はプロフィールを設定します。プロフィールはSNS上のあなたの「名刺」のような役割を果たします。

名前の設定

SNSによって名前の設定の慣習が異なります。LINEやFacebookでは実名か、周囲に広く知られている愛称が一般的です。一方、Instagramではニックネームを使うことも珍しくありません。自分が快適に感じる名前を選びつつ、友人や家族があなたを見つけやすい名前にすることがポイントです。

プロフィール写真の選び方

プロフィール写真は、あなたをSNS上で表現する要素です。顔がはっきり映った明るい写真を選ぶと、家族や友人があなたを見つけやすくなります。顔写真に抵抗がある場合は、趣味に関連した写真や風景写真でも構いません。重要なのは、あなたらしさが伝わる写真を選ぶことです。

自己紹介文の書き方

自己紹介文は長文である必要はありません。「〇〇(地域)在住」「趣味は△△」など、簡単な情報で十分です。ただし、個人情報の扱いには注意が必要です。住所の詳細や電話番号などはプロフィールに記載せず、公開範囲も「友達のみ」に設定するのが安心です。

基本操作の習得:快適な使用環境を整える

操作画面の見やすさを確保する

SNSを快適に使うには、まず画面の見やすさを確保することが大切です。総務省の調査によると、シニアの方々の63%が「操作画面の見やすさ」や「文字拡大機能」を重視しています。

文字サイズの最適化

画面の文字が小さくて読みにくい場合は、文字サイズを調整しましょう。iPhoneやiPadでは「設定」アプリから「画面表示と明るさ」→「文字サイズ」と進み、スライダーを動かして調整できます。Androidスマートフォンでは「設定」→「ディスプレイ」→「フォントサイズ」から調整可能です。

Webアクセシビリティ基準では、高齢者向けのWebサイトやアプリでは本文を16ポイント以上にすることが推奨されています。文字サイズを少し大きめに設定することで、目の疲れを軽減し、長時間の使用でも快適に操作できるようになります。

画面の明るさと色合いの調整

画面の明るさも重要な要素です。明るすぎると目が疲れやすく、暗すぎると文字や画像が見づらくなります。環境に合わせて適切な明るさに調整しましょう。また、多くのスマートフォンには「ブルーライトカット」や「ナイトモード」という機能があり、就寝前の使用でも目への負担を軽減できます。

カラーコントラストも重要な要素です。Webアクセシビリティ基準では、テキストと背景のコントラスト比を4.5:1以上にすることが推奨されています。SNSアプリ内でこの設定を変更できない場合は、スマートフォン自体のアクセシビリティ設定で、高コントラストモードを活用するとよいでしょう。

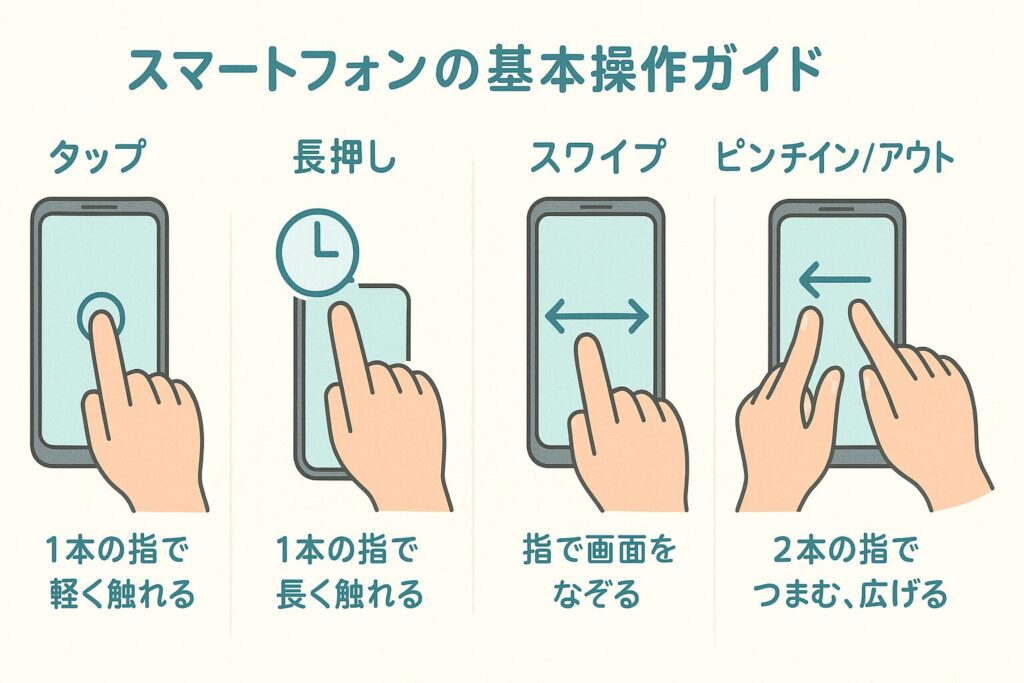

基本的な操作方法をマスターする

SNSを使いこなすには、タッチスクリーンの基本操作を理解することが重要です。ここでは、主な操作方法を紹介します。

| 操作 | 説明 |

|---|---|

| タップ | 画面を一回軽く押す基本的な操作。アプリを開いたり、ボタンを押したりする時に使います。 |

| 長押し | 画面を長く押し続ける操作。追加メニューが表示されることがあります。 |

| スワイプ | 画面を指で払うように動かす操作。画面をスクロールしたり、写真をめくったりする時に使います。 |

| ピンチイン/アウト | 2本の指で画面を広げたり縮めたりする操作。写真を拡大・縮小する時に便利です。 |

操作がしやすいように、タップする場所(ボタンなど)は十分な大きさがあることが理想的です。指紋認証エリアの2倍(44×44ピクセル)程度の大きさが確保されているとタップしやすいとされています。小さなボタンが押しにくい場合は、スマートフォンを横向きにすると大きく表示されることがあるので試してみましょう。

SNS特有の用語と機能を理解する

SNSを使いこなすには、独特の用語や機能についても知っておくと便利です。ここでは、主要な用語と機能を解説します。

- いいね/フォロー

-

「いいね」は投稿を評価する機能で、ボタンを押すだけで相手に好意的な反応を示すことができます。「フォロー」は特定の人の投稿を継続的に見られるようにする機能で、フォローすると相手の更新情報があなたのタイムラインに表示されるようになります。

- タイムライン

-

友達や自分の投稿が時系列で表示される場所です。最新の投稿が上に表示され、下にスクロールすると過去の投稿を見ることができます。定期的にチェックすることで、友人の近況を知ることができます。

- リポスト/シェア

-

他の人の投稿を自分のページで共有する機能です。面白いと思った情報や、多くの人に知ってほしい内容を広める時に使います。ただし、プライベートな内容や許可なく人の写真をシェアするのはマナー違反になるので注意しましょう。

- ハッシュタグ(#)

-

「#旅行」「#料理」など、特定のテーマで投稿をまとめるための記号です。ハッシュタグをタップすると、同じハッシュタグが付いた投稿を一覧で見ることができ、共通の趣味や関心を持つ人の投稿を見つけやすくなります。

これらの基本的な操作方法とSNS特有の用語を理解することで、SNSの世界をより快適に、そして楽しく探索することができるようになります。

家族/友人との接続方法:大切な人とつながる喜び

SNSで広がるコミュニケーションの可能性

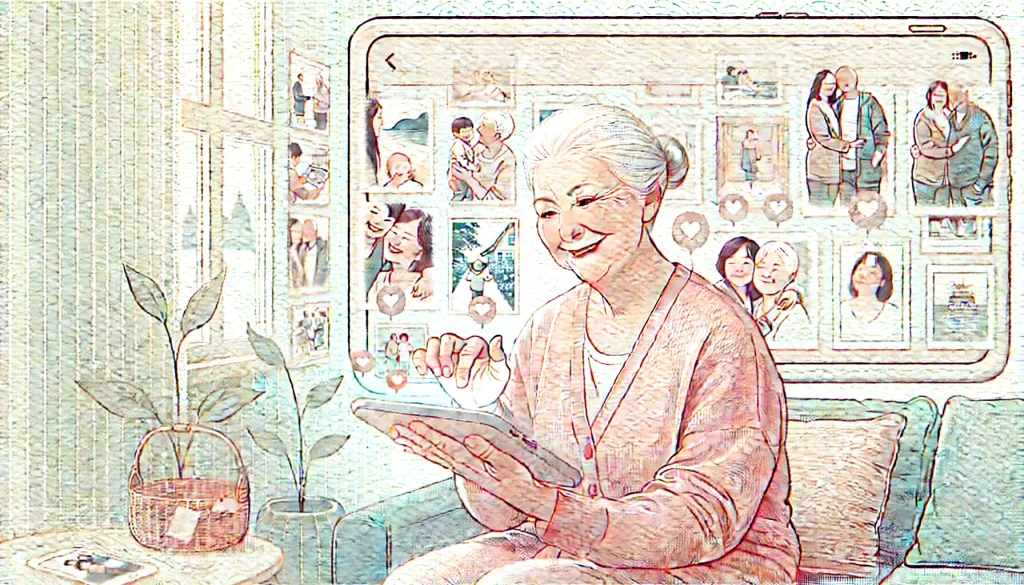

SNSの最大の魅力は、離れて暮らす家族や友人と簡単につながれることです。特に「孫との写真共有」は、シニアの方々の最大の関心事となっており、SNSに関する質問の29%を占めています。ここでは、大切な人とのデジタルでのつながり方を詳しく見ていきましょう。

友達追加・検索の方法を知る

SNSで人とつながるには、まず相手を「友達」として登録する必要があります。ここでは、代表的なSNSでの友達追加方法を紹介します。

LINEでの友達追加

LINEでは複数の方法で友達を追加できますが、最も簡単なのはQRコードを使う方法です。直接会ったときに、お互いのスマホでQRコードを表示して読み取るだけで友達登録が完了します。離れている場合は、ID検索で相手のLINE IDを使って検索する方法や、電話番号で連絡先に登録している相手を自動で見つける機能も便利です。

FacebookやInstagramでの友達検索

FacebookやInstagramでは、名前やニックネームで相手を検索するのが基本です。検索結果から正しい相手を見つけたら、「フォロー」や「友達リクエスト」のボタンをタップします。相手が承認すると友達登録が完了します。

また、メールアドレスから友達を見つける機能や、すでにつながっている人の「友達リスト」から共通の知人を探す方法も便利です。特にFacebookでは「友達の友達」機能を使って、旧友や同窓生を見つけることができます。

家族グループの作り方と活用法

家族との連絡をスムーズにするには、グループ機能を活用するのが効果的です。ここでは、LINEを例に家族グループの作り方と活用方法を説明します。

グループ作成のステップ

LINEで家族グループを作るには、まず「トーク」画面右上の「+」をタップし、「グループトーク作成」を選択します。次に、グループに招待したい家族を選んで「作成」をタップします。最後にグループ名(例:「○○家族」)を入力して完成です。

グループ機能の活用方法

家族グループがあれば、一度のメッセージで全員に連絡できる便利さがあります。日常の出来事を共有したり、家族行事の計画を立てたり、緊急時の連絡手段としても活用できます。

特に便利なのがアルバム機能です。グループ内で共有された写真や動画は自動的にアルバムにまとめられ、後から見返すことができます。孫の成長記録や家族旅行の思い出など、大切な瞬間を時系列で保存できるのは大きなメリットです。

離れて暮らす家族との効果的な交流アイデア

SNSを使えば、物理的な距離を超えて家族と親密なコミュニケーションを取ることができます。以下に、効果的な交流アイデアをいくつか紹介します。

日常の小さな共有で絆を深める

毎日の風景や料理の写真、ちょっとした出来事などを共有することで、離れていても日常を共有できます。「今日の夕食です」「近所の桜が咲きました」といった何気ない投稿が、家族の絆を深めるきっかけになります。特に孫の小さな成長の瞬間を共有してもらえることは、大きな喜びとなるでしょう。

ビデオ通話で顔を見ながら会話

LINEやFacebookなどのビデオ通話機能を使えば、顔を見ながらリアルタイムで会話できます。週末や記念日などに定期的なビデオ通話の時間を設けることで、より親密なコミュニケーションが可能になります。「オンライン食事会」として、それぞれの場所で食事をしながら通話するのも楽しい方法です。

位置情報の活用で安心を共有

SNSの位置情報共有機能を使えば、「今ここにいる」という情報を家族と共有できます。旅行先からリアルタイムで現地の様子を伝えたり、外出時に自分の居場所を知らせたりすることで、離れていても安心感を与えることができます。ただし、セキュリティの観点から、位置情報の共有は信頼できる家族や友人に限定することが重要です。

プライバシーとセキュリティ設定:安心してSNSを楽しむために

安全設定の重要性を理解する

SNSを楽しむ上で最も重要なのが、プライバシーとセキュリティの設定です。公的機関の調査によると、SNSでの詐欺被害者の72%がプライバシー設定に不備があったとされています。適切な設定で身を守ることは、SNS利用の基本といえるでしょう。

基本的なプライバシー設定をマスターする

SNSでのプライバシー設定は、自分の情報や投稿を誰に見せるかをコントロールするためのものです。ここでは、主要なSNSでのプライバシー設定の方法を説明します。

投稿の公開範囲を適切に設定する

各SNSには、投稿を誰に見せるかを選択する機能があります。LINEでは基本的に友達にのみ表示されますが、FacebookやInstagramでは公開範囲をより細かく設定できます。

Facebookでは「友達のみ」「友達の友達」「公開」など複数の選択肢があり、投稿ごとに設定を変更することも可能です。Instagramではアカウント自体を「非公開」にすることで、あなたが承認した人だけが投稿を見られるようになります。

基本的には、最初は最も限定的な公開範囲(「友達のみ」や「非公開」)に設定し、慣れてきたら必要に応じて広げていくアプローチが安全です。

位置情報の共有に注意する

SNSの投稿には、自動的に現在地などの位置情報が付加されることがあります。これにより、あなたの行動パターンや自宅の場所などが第三者に推測される可能性があります。

安全のために、SNSアプリの設定メニューから「位置情報」の共有をオフにしておくことをおすすめします。特定の投稿でのみ位置情報を共有したい場合は、個別に設定できるSNSもあります。

タグ付け(名前付け)の確認設定

他の人があなたの写真や投稿にタグ付け(名前付け)することがありますが、これによって意図せず自分の情報が広まることがあります。

FacebookやInstagramでは、他の人があなたにタグ付けした投稿を、あなたのタイムラインに表示する前に確認が必要な設定にできます。「設定」→「プライバシー」→「タイムラインとタグ付け」などから設定可能です。

セキュリティを高める効果的な対策

トレンドマイクロのシニア向けセキュリティガイドでは、SNS利用時のセキュリティを高めるための4つの対策が推奨されています。これらを実践することで、不正アクセスや詐欺被害のリスクを大幅に減らすことができます。

パスワード管理の徹底

強固なパスワードを設定することに加え、定期的(3〜6ヶ月に一度)にパスワードを変更することが推奨されています。パスワードをメモする場合は、財布や重要書類とは別の場所に保管し、スマートフォンのメモアプリなどにパスワードをそのまま保存することは避けましょう。

パスワード管理アプリを使うことで、複雑なパスワードも安全に管理できます。ただし、パスワード管理アプリ自体のマスターパスワードは必ず覚えておく必要があります。

二段階認証の有効活用

二段階認証は、パスワードが漏れても、あなたのスマートフォンに送られるコードがないとログインできない仕組みです。これにより、不正アクセスのリスクを大幅に減らすことができます。

各SNSの「設定」→「セキュリティ」→「二段階認証」などから設定可能です。少し手間に感じるかもしれませんが、アカウントを守るための重要な防御策です。警察庁のサイバー犯罪対策課の調査では、二段階認証を設定しているシニア層はまだ38%にとどまっています。安全なSNS利用のために、ぜひこの機能を活用しましょう。

不審なメッセージやリンクへの警戒

SNSでは、知らない人からのメッセージや不自然なURLが含まれるメッセージに注意が必要です。こうしたメッセージは、個人情報を盗み取ったり、詐欺サイトに誘導したりする目的で送られてくることがあります。

見知らぬ人からのメッセージは安易に開かず、URLが不自然なリンク(短縮URLや明らかに公式サイトとは異なるアドレス)はクリックしないようにしましょう。また、当選や割引を謳う怪しいメッセージにも反応しないことが大切です。

アプリの定期的な更新

SNSアプリは定期的にアップデート(更新)されています。これには機能の追加だけでなく、セキュリティ上の問題を修正する目的もあります。古いバージョンのアプリを使い続けると、既知のセキュリティホールを悪用される可能性があります。

スマートフォンの設定から「アプリの更新」を確認し、定期的にアップデートを行うようにしましょう。可能であれば、「自動更新」を有効にしておくと安心です。

安全な利用のための実践的チェックリスト

SNSを安全に使うために、定期的に以下のチェックリストを確認してみましょう。これらの項目を意識することで、より安心してSNSを楽しむことができます。

- パスワードは他のサービスと異なるものを使用している

- 二段階認証を設定している

- 投稿の公開範囲を確認している

- 知らない人からの友達リクエストは慎重に判断している

- 位置情報の共有設定を確認している

- アプリは最新版にアップデートしている

- 不審なメッセージやリンクには反応していない

- クレジットカード情報などの重要な個人情報はSNS上で共有していない

こうした基本的な対策を実践することで、SNSの楽しさを損なうことなく、安全に利用することができるでしょう。セキュリティ対策は面倒に感じるかもしれませんが、デジタル世界での「錠」や「防犯カメラ」のようなものだと考えれば、その重要性が理解できるはずです。

写真共有のコツ:思い出を上手に伝える方法

写真共有の魅力と基本

写真の共有は、SNSの中でも特に楽しい機能の一つです。離れて暮らす家族との連絡手段として、また趣味や日常の記録として活用できます。写真を通じて言葉だけでは伝わらない感動や雰囲気を共有できるのが大きな魅力です。

写真を送る・アップロードする基本操作

各SNSでの写真共有方法を理解して、使いこなしましょう。操作方法は似ていますが、それぞれに特徴があります。

LINEでの写真共有手順

LINEで写真を送るには、まずトーク画面下の「+」をタップし、表示されるメニューから「写真」を選択します。すると、スマートフォン内の写真が表示されるので、送りたい写真を選んで「送信」をタップするだけです。

複数の写真を一度に送る場合は、送りたい写真を複数選択することも可能です。また、送信前に写真のサイズを「オリジナル」(高画質)か「小さい」(データ量が少ない)から選べます。家族に詳細まで見てほしい写真は「オリジナル」、ちょっとした日常シーンなら「小さい」サイズを選ぶと良いでしょう。

Instagramでの写真投稿方法

Instagramで写真を投稿するには、画面下の「+」をタップし、投稿したい写真を選択します。次に、フィルターを適用したり、明るさや色合いを調整したりすることができます(これは任意です)。最後にキャプション(説明文)を書いて「シェア」をタップすれば投稿完了です。

Instagramの特徴は、写真を美しく加工できることです。シンプルなフィルター機能を使うだけで、日常の写真も印象的な一枚に変わります。ただし、加工しすぎると不自然になることもあるので、最初はシンプルな編集から始めるとよいでしょう。

写真を効果的に整理する方法

写真が増えてくると、整理する必要が出てきます。効率よく写真を管理し、必要な時にすぐ見返せるようにしましょう。

アルバム機能の活用方法

LINEのグループトークには「アルバム」機能があります。これを使えば、グループ内で共有された写真が自動的に整理され、いつでも簡単に見返すことができます。例えば、家族グループのアルバムを作っておけば、孫の成長記録や家族旅行の写真がまとまって保存されます。

また、スマートフォンに標準搭載されている「写真」アプリや、「Googleフォト」などのサービスを使えば、日付や場所、人物などで自動的に写真を分類してくれます。こうしたツールを活用することで、大量の写真も効率よく管理できるようになります。

写真の容量とサイズを考慮する

写真を共有する際は、相手の端末の容量も考慮しましょう。現代のスマートフォンで撮影した写真は高画質で、1枚あたりのデータ量が大きくなりがちです。大量の高画質写真を送ると、相手の端末の容量を圧迫したり、データ通信量を消費したりする原因になります。

LINEなどでは写真のサイズを選べるので、細部まで見せたい写真以外は「小さい」サイズを選ぶことをおすすめします。また、一度に大量の写真を送るより、厳選した数枚を送る方が相手も確認しやすく、コミュニケーションが弾みやすくなります。

より良い写真を撮るための基本テクニック

せっかく写真を共有するなら、より良い写真を撮りたいものです。プロのような技術は必要ありませんが、いくつかの基本を押さえるだけで、写真の質は格段に向上します。

光を味方につける

写真撮影で最も重要な要素は「光」です。明るい場所で撮影すると、鮮明で色鮮やかな写真が撮れます。屋内では窓際など自然光が入る場所がベストです。逆光(光が背後にある状態)は避け、光が被写体の正面や側面から当たるようにすると良い写真が撮れます。

暗い場所では、スマートフォンのフラッシュを使うこともできますが、強すぎる光で不自然な印象になることもあります。可能であれば、室内の照明を明るくするなどの工夫をしましょう。

構図を意識する

写真の印象を大きく左右するのが「構図」です。被写体を画面の中心に置くだけでなく、少し工夫を加えてみましょう。例えば、風景を撮る場合は地平線が画面を二分するより、上1/3か下1/3あたりに配置する方がバランスよく見えます。

また、被写体の背景にも注意しましょう。物が多い背景は避け、壁や空などすっきりとした背景を選ぶと、被写体が引き立ちます。人物を撮る場合は、背景との距離をとることで、背景がぼけて人物が際立つ写真になります。

ブレを防ぐ簡単なコツ

せっかくの写真もブレていては台無しです。スマートフォンで撮影するときは以下のポイントを意識して、ブレを防ぎましょう。

- 両手でしっかり持つ: 片手でなく、両手でスマートフォンを支えます

- 腕を体に付ける: 腕を体に付けると安定します

- 息を止めて撮影: シャッターを押す瞬間、軽く息を止めるとブレが減ります

- タイマー機能を使う: シャッターを押したときの振動でブレることがあるので、タイマー機能を活用しましょう

これらの基本的なテクニックを意識するだけで、日常の写真がより魅力的になります。完璧を目指す必要はなく、楽しみながら少しずつ上達していくことが大切です。

{関連記事:シニアのための写真共有術〜家族の思い出を簡単に残す方法}

コミュニティ参加の仕方:趣味や関心でつながる世界

SNSで広がる交流の可能性

SNSの大きな魅力の一つは、同じ趣味や関心を持つ人たちとつながれることです。全国社会教育協議会の調査によると、公民館主催のSNS講座への参加率は68%にのぼり、多くのシニアの方々がコミュニティ活動に関心を持っています。オンラインのコミュニティに参加することで、新しい情報や仲間、楽しみが広がる可能性があります。

趣味や関心に基づくグループを見つける方法

SNSには、様々な趣味や関心事に基づいたコミュニティが存在します。ここでは、そうしたグループを見つける方法を紹介します。

Facebookのグループ検索の活用

Facebookでは、数多くの趣味グループや地域コミュニティが活動しています。興味のあるグループを見つけるには、画面上部の検索バーに趣味のキーワード(例:「ガーデニング」「料理」「写真」)を入力し、表示された結果から「グループ」タブを選択します。

興味のあるグループが見つかったら、グループページの「参加する」ボタンをタップして参加リクエストを送ります。多くのグループでは、参加時に簡単な質問に答える必要があります。これは、グループの目的に合った人だけを受け入れるための仕組みです。

Instagramのハッシュタグ検索を使いこなす

Instagramでは、ハッシュタグ(#)を使って同じ趣味や関心を持つ人の投稿を見つけることができます。検索タブで「#」マークと趣味のキーワードを組み合わせて検索してみましょう。例えば、「#シニアゴルフ」「#シニア旅行」「#庭づくり」などです。

最新のデータによると、60代の方々の間では「#シニアライフ」というタグの使用が月間120万件にのぼり、特に庭仕事動画(32%)、料理レシピ(28%)、旅行記(24%)が人気のコンテンツとなっています。気になる投稿や投稿者を見つけたら、「フォロー」ボタンをタップして継続的に投稿を見られるようにしましょう。

地域コミュニティとのデジタルな接点

SNSは地域とのつながりを深める手段としても活用できます。地域の情報収集や活動参加のきっかけにしましょう。

自治体や地域団体の公式アカウント

多くの自治体や地域団体がSNSで情報発信を行っています。特にLINEの公式アカウントは利用率が高く、調査によれば自治体公式LINEの登録者のうち、60代が42%を占めているほどです。

自治体のSNSアカウントをフォローすれば、地域のイベント情報や防災情報、行政サービスの案内などをタイムリーに受け取ることができます。地域名と「公式」などのキーワードで検索してみましょう。

オンラインから実際の交流へ

SNSで知り合った地域の仲間と実際に会う機会も増えています。地域のイベント情報をSNSで見つけたり、趣味のグループで知り合った人と実際の活動を共にしたりする例も少なくありません。

また、公民館や図書館で開催されるSNS活用講座に参加することも、リアルとデジタルの両方でのつながりを広げるきっかけになります。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、一歩踏み出すことで新しい世界が広がるでしょう。

コミュニティ参加時のマナーとコツ

SNSのコミュニティに参加する際は、いくつかのマナーやコツを押さえておくと、より良い経験につながります。

最初は様子見から始める

新しいグループに参加したら、最初はしばらく他のメンバーの投稿や交流の様子を観察するとよいでしょう。グループごとに雰囲気や暗黙のルールがあり、それを理解してから自分も積極的に参加することで、スムーズに溶け込めます。

いきなり多くの投稿をするより、グループの流れに沿った投稿を心がけましょう。質問から始めるのも良い方法です。「初めまして、このグループに参加させていただきました。〇〇について教えていただきたいのですが…」というようなアプローチが好印象を与えます。

自己紹介は簡潔に、誠実に

多くのグループでは、新メンバーの自己紹介が歓迎されます。自己紹介では、参加した理由や趣味の経験年数など、簡単な情報を共有するとよいでしょう。長すぎる自己紹介は読まれにくいので、簡潔にまとめることがポイントです。

自己紹介の例:「はじめまして、〇〇県在住の△△です。退職を機に庭づくりを始めて3年になります。まだまだ初心者ですが、皆さんの素敵な庭の写真を拝見して勉強させていただければと思います。よろしくお願いします。」

ポジティブな交流を心がける

SNSのコミュニティでは、ポジティブな反応を心がけることが大切です。否定的なコメントよりも、励ましや共感のコメントを送ることで、健全で楽しい交流が生まれます。

コメントを書く自信がない場合は、「いいね」ボタンを押すだけでも十分な反応になります。「いいね」は「見ました、興味を持ちました」という意思表示として機能します。徐々に慣れてきたら、短いコメントから始めてみるとよいでしょう。

こうした基本的なマナーを意識しながら、自分のペースでコミュニティ活動に参加することで、SNSがより充実した時間を提供してくれるようになります。

{関連記事:趣味でつながるSNSコミュニティガイド〜新しい仲間との出会い方}

トラブル対応と詐欺対策:安心してSNSを楽しむために

デジタル社会における警戒心の必要性

SNSを使う上で避けて通れないのが、トラブルや詐欺への対策です。Whoscall調査によると、シニアの87%が詐欺対策に不安を感じているとされています。しかし、適切な知識と対策を身につければ、こうしたリスクを大幅に減らし、安心してSNSを楽しむことができます。

よくある詐欺の手口と具体的な対処法

SNSで発生する詐欺には、いくつかの典型的なパターンがあります。これらを知り、対策を講じることで被害を防ぐことができます。

偽プロフィール詐欺(なりすまし)

消費者庁の2024年度報告によると、SNS詐欺被害の27%を占めるのが偽プロフィール詐欺です。これは、実在する人物や企業になりすまし、個人情報や金銭を要求する手口です。

見分け方と対策:

- 公式アカウントには通常、青いチェックマーク(認証バッジ)が付いています。これがないアカウントが公式を名乗っている場合は要注意です。

- 突然の友達リクエストや、プロフィール写真が不自然に完璧な人物からのメッセージには警戒しましょう。

- 公式サイトのURLを直接入力するか、スマートフォンの公式アプリを使用して情報を確認しましょう。

フィッシングリンク詐欺

SNS詐欺被害の19%を占めるフィッシング詐欺は、偽のログイン画面に誘導し、IDとパスワードを盗む手口です。

見分け方と対策:

- URLが不自然なリンク(短縮URLや公式サイトとは明らかに異なるアドレス)はクリックしないようにしましょう。

- 「アカウントに不審なログインがありました」などの警告メッセージに含まれるリンクには特に注意が必要です。

- 情報を確認したい場合は、公式アプリや公式サイトに直接アクセスしましょう。

- パスワード入力を求めるサイトでは、URLが正規のものか(httpsで始まっているか、正しいドメイン名か)を確認しましょう。

偽通販サイト詐欺

SNS詐欺被害の15%を占める偽通販サイト詐欺は、SNSの広告から異常に安い商品を販売する偽サイトに誘導される手口です。

見分け方と対策:

- 「〇〇円が今だけ△△円」など、極端な割引を謳う広告には注意しましょう。

- 購入前に、そのショップの評判や口コミを検索して確認しましょう。

- 支払い方法として、銀行振込のみを指定しているサイトは避けましょう。クレジットカードや後払いサービスなど、複数の支払い方法があるのが一般的です。

- 商品説明が不自然な日本語だったり、連絡先や会社情報が不明確だったりする場合も要注意です。

トラブル発生時の対処法と相談先

万が一、不審なメッセージを受け取ったり、詐欺の可能性に気づいたりした場合の対処法を知っておくことも重要です。

怪しいメッセージを受け取ったら

不審なメッセージを受け取った場合は、すぐに反応せず、冷静に状況を分析しましょう。

- 知らない送信者からのメッセージは無視するか、ブロックすることを検討しましょう。

- URLやリンクが含まれている場合は、クリックする前に「Whoscall」などの詐欺対策アプリでチェックすることをおすすめします。

- 判断に迷った場合は、家族や信頼できる友人に相談しましょう。

個人情報を教えてしまった場合

もし誤って個人情報を詐欺師に教えてしまった場合は、すぐに対処することが重要です。

- パスワードを入力してしまった場合は、すぐに別のデバイスから正規のサイトにアクセスし、パスワードを変更しましょう。

- クレジットカード情報を教えてしまった場合は、直ちにカード会社に連絡して状況を説明し、カードの利用停止や再発行を依頼しましょう。

- 被害が発生した場合は、警察や消費者生活センター(全国共通の電話番号:188)に相談しましょう。また、国民生活センターのウェブサイトにも詐欺対策の情報が掲載されています。

不審な請求や支払いを求められたら

急な支払いを求められた場合は、特に注意が必要です。

- 「今すぐ」「急いで」などと焦らせる文言があったら、それだけで詐欺の可能性が高いと考えましょう。

- 送られてきた連絡先にすぐに連絡するのではなく、公式サイトで正規の連絡先を調べ、そちらに確認の連絡をしましょう。

- 公的機関を名乗る場合は、電話帳や公式ウェブサイトなどで正規の連絡先を調べて確認することをおすすめします。

予防のための日常的な習慣づくり

トラブルを未然に防ぐためには、日常的な習慣づくりが効果的です。以下の3つの習慣を取り入れて、安全なSNS利用を心がけましょう。

定期的なセキュリティチェック

月に一度は、SNSの「設定」から「セキュリティ」や「プライバシー」の設定を確認する習慣をつけましょう。特に、不審なアプリ連携がないか、ログイン履歴に見覚えのないものがないかをチェックすることが重要です。

また、どのようなデバイスからアカウントにログインしているかを確認し、使っていないデバイスからのアクセスを解除することも有効です。

信頼できる情報源からの最新情報収集

詐欺の手口は日々進化しています。警察庁の「シニア向けネット詐欺対策マニュアル」や消費者センターの注意喚起など、信頼できる情報源から定期的に最新の詐欺事例や対策を確認しましょう。

SNSサービス自体も、公式ブログや「お知らせ」機能で最新のセキュリティ情報を発信しています。これらをチェックする習慣も有効です。

家族や信頼できる人とのコミュニケーション

デジタル社会での安全確保には、家族や信頼できる友人との情報共有が大きな力になります。新しいサービスを使う前に相談したり、不審なメッセージを受け取ったときに意見を求めたりする関係を築いておくことが重要です。

多くの詐欺は、被害者を孤立させ、周囲に相談させないように急かす手口を使います。「誰にも言わないで」「今すぐ対応しないと」といった言葉には要注意です。どんなに緊急性を訴えられても、まずは落ち着いて信頼できる人に相談する習慣をつけましょう。

これらの対策と習慣を身につけることで、SNSのリスクを最小限に抑えながら、その楽しさや便利さを最大限に活用することができるでしょう。トラブルを恐れるあまりSNSの利用をためらうよりも、正しい知識と対策を持って積極的に活用する姿勢が大切です。

{関連記事:シニアのためのSNS詐欺対策完全マニュアル〜安心して使うための知識}

SNS活用による生活充実:デジタルで広がる新たな可能性

デジタル活用で豊かになるシニアライフ

SNSは単なる連絡ツールではなく、生活を豊かにする可能性を秘めています。「デジ得シニア」と呼ばれる、デジタルを上手に活用して生活を充実させているシニアの方々が増えています。EC(ネットショッピング)利用率も52%にのぼり、SNSを情報源として活用する方が増えています。ここでは、SNSを活用して生活の質を高める方法を探ります。

日常生活を豊かにするSNS活用法

SNSは適切に活用することで、日常生活に様々な付加価値をもたらします。具体的な活用例を見ていきましょう。

健康・料理情報の効果的な収集

SNSは健康管理や料理のレパートリー拡大に役立ちます。YouTubeでは、シニア向けの簡単エクササイズや関節に優しい運動方法、健康レシピなどの動画が豊富に公開されています。自分のペースで何度も再生できるため、無理なく健康習慣を身につけられるメリットがあります。

Instagramでは、「#シニア健康食」「#簡単一人暮らしごはん」などのハッシュタグで検索すると、同年代の方々が投稿する健康的な食事のアイデアや簡単レシピを見つけることができます。写真付きで視覚的に分かりやすく、コメント欄では調理のコツなども共有されています。

趣味の幅を広げるきっかけとして

SNSは新しい趣味との出会いや、既存の趣味をさらに深めるきっかけになります。同じ趣味を持つ人の投稿から新しいアイデアを得たり、オンラインイベントや講座の情報を入手したりすることで、趣味の世界が広がります。

例えば、ガーデニングが趣味の方なら、Instagram上の園芸家の投稿から季節の花の育て方を学んだり、地域の園芸イベント情報をFacebookグループで見つけたりすることができます。また、YouTube上には趣味に関する初心者向けチュートリアル動画も豊富にあります。

買い物や割引情報の賢い活用

SNSは商品情報の収集や割引情報の入手にも役立ちます。LINE公式アカウントでは多くの企業が割引クーポンを配布しており、賢く活用することで家計の節約にもつながります。

また、購入を検討している商品があれば、InstagramやYouTubeでのレビューをチェックすることで、実際の使用感や注意点を事前に知ることができます。口コミやレビューを参考にすることで、より満足度の高い買い物が可能になります。

シニアインフルエンサーの活躍と発信の可能性

近年、自分の経験や知識をSNSで発信する「シニアインフルエンサー」が増加しています。特に趣味発信型のアカウントが人気で、園芸や料理、旅行、手芸などの分野で多くのフォロワーを集めるシニアの方がいます。

シニアならではの知恵や経験は、若い世代にとっても貴重な情報源となっています。例えば、長年かけて磨いた料理のコツや、地域の歴史、伝統工芸の技術など、シニアだからこそ伝えられる価値ある情報があります。

もちろん、インフルエンサーを目指す必要はありませんが、自分の趣味や得意分野について投稿することで、新しいつながりが生まれる可能性があります。最初は家族や親しい友人向けに投稿するところから始め、少しずつ発信の範囲を広げていくのも一つの楽しみ方です。

生活の質を高めるSNS活用の実践例

SNSは上手に活用することで、シニアライフをより充実させるツールとなります。具体的な活用例を通して、その可能性を探ってみましょう。

地域とのつながり強化

SNSを通じて地域コミュニティとのつながりを深めることができます。自治体や地域グループからのお知らせを受け取ったり、地域のボランティア活動に参加したりするきっかけになります。

LINEリサーチによると、自治体公式LINEの登録者の42%が60代以上というデータもあり、地域情報の入手手段としてSNSが定着しつつあることが分かります。防災情報や地域イベントの案内など、生活に直結する情報をタイムリーに受け取れるメリットは大きいでしょう。

生涯学習の新しい形

SNSを通じて、オンライン講座やウェビナー(インターネット上のセミナー)への参加機会が広がります。従来なら通学や交通手段の問題で参加が難しかった講座も、オンラインなら自宅から気軽に参加できます。

Facebookグループやコミュニティでは、同じ学びに興味を持つ人たちとの交流も可能です。質問や意見交換を通じて理解を深めたり、モチベーションを維持したりすることができます。NPO法人デジタルシニア支援協会の実績によると、動画で事前学習し、オンライン相談会で質問し、実践課題に取り組むという「反転学習モデル」の課題達成率は92%と高い効果を示しています。

新しい経験へのチャレンジ

SNSは新しい挑戦のきっかけや情報源としても活用できます。旅行情報の収集と計画立案、新しい趣味や活動へのチャレンジなど、行動範囲や興味の幅を広げるサポートとなります。

例えば、YouTubeで基本を学んでからカメラ教室に参加する、Instagramで見つけた素敵なカフェに実際に行ってみる、Facebookイベントで見つけた地域のウォーキング会に参加するなど、オンラインでの発見をリアルな体験につなげることができます。

これらの活用法は一例に過ぎません。SNSはあくまでツールであり、それをどう活用するかはあなた次第です。日常生活を少し便利に、少し豊かにするための道具として、自分のペースで取り入れていくことが大切です。

{関連記事:デジ得シニアへの道〜SNSで広がる生活の可能性}

他者へのサポート方法:デジタルの輪を広げる役割

シニアが担う新たなデジタルサポーターの役割

SNSの基本を理解し、活用できるようになったあなたは、今度は周囲の方々をサポートする側になることができます。シニア同士の教え合いは、共感や理解に基づいた効果的な学びの場となります。ここでは、あなたがこれまでに学んだことを活かして、周囲の方々をサポートする方法を紹介します。

同世代へのサポートの進め方

同世代の方々へのサポートは、共通の不安や疑問に基づいた共感的なアプローチが効果的です。ここでは、実践的なサポート方法を紹介します。

共感に基づいた教え方のコツ

同世代の方にSNSを教える際は、まず自分自身が初めて使った時の気持ちを思い出してみましょう。「最初は私も戸惑いました」「これが分からなくて困りました」といった自身の経験を共有することで、相手の不安を和らげることができます。

専門用語をできるだけ避け、日常的な言葉で説明することも大切です。例えば、「アプリをインストールする」ではなく「お店(アプリストア)からLINEを電話にダウンロードする」といった表現にすると、より理解しやすくなります。

また、一度にたくさんの機能を教えるより、相手が最も知りたい機能(例:「孫と写真を共有したい」「家族グループを作りたい」)から始めることで、成功体験を積み重ねることができます。

小さなグループでの学び合いの場づくり

少人数のグループで定期的に集まり、SNSの使い方を学び合う「シニアSNS倶楽部」のような場を作るのも効果的です。公民館主催のSNS講座参加率が68%という調査結果にも表れているように、仲間と一緒に学ぶ環境に対するニーズは高いといえます。

グループ内で「今日のSNSテクニック」を持ち回りで紹介したり、困ったことを相談し合ったりすることで、継続的な学びの場になります。また、実際にSNSでグループを作って情報共有することで、リアルとデジタルの両方でつながりを深めることができます。

個別サポートの際の配慮点

個別にサポートする際は、相手のペースを尊重することが大切です。焦らせず、何度も同じことを質問されても丁寧に対応しましょう。また、操作を代わりにやってしまうのではなく、「一緒にやってみましょう」と声をかけながら、相手自身が操作する機会を作ることが重要です。

小さな成功体験を積み重ねることで自信がつき、「自分にもできる」という実感が生まれます。「今日は写真を送れるようになりましたね」「次回は写真を保存する方法を覚えましょう」といった具体的な目標設定も効果的です。

世代間交流としてのデジタルコミュニケーション

シニア世代と若い世代がデジタルを通じてつながることで、新たな世代間交流が生まれます。ここでは、世代を超えたデジタルコミュニケーションの可能性を探ります。

孫世代とのデジタル交流のアイデア

デジタルネイティブの孫世代は、SNSの操作に関しては頼もしいサポーターになります。一方で、シニア世代には長年の経験から得た知恵や価値観があります。この相互補完的な関係を活かした交流が可能です。

例えば、法務省がモデルとして推奨している「家族向けSNS安全利用契約書」の作成を通じて、SNSの適切な使い方について話し合う機会を持つことができます。また、孫との共同動画制作(例:家族の歴史インタビュー、伝統料理の作り方記録など)を通じて、世代を超えた協働体験が可能になります。

デジタル知識と生活の知恵の交換

シニア世代は長年の経験から得た生活の知恵や価値観、歴史的背景などの貴重な知識を持っています。一方、若い世代はデジタルスキルや最新のトレンドに詳しい傾向があります。この知識と知恵の交換は、双方にとって価値ある経験となります。

例えば、若い世代からはSNSの最新機能や便利な使い方を教わり、シニア世代からは料理のコツや地域の歴史、人生の知恵などを伝えるという関係性が構築できます。この相互学習の関係は、SNSというツールを通じて実現できる新しい世代間交流の形といえるでしょう。

コミュニティの中心としての役割

SNSの基本を理解し、活用できるシニアの方々は、地域コミュニティや家族内でデジタルコミュニケーションの中心的な役割を担うことができます。例えば、家族グループのアドミニストレーター(管理者)として家族の連絡調整をしたり、地域の高齢者サークルのSNS担当として情報発信をしたりする役割です。

こうした役割を通じて、これまで培ってきた人間関係や調整能力、コミュニケーションスキルを新たな形で発揮することができます。シニアの方がデジタルの世界で活躍することは、「デジタル=若者のもの」という固定観念を打ち破り、世代を超えた相互理解を促進することにもつながります。

{関連記事:シニアが輝くデジタルサポーター入門〜周囲の人を支える喜び}

最後に:あなたのペースで広がるデジタルの世界

一歩ずつ進む喜びを大切に

ここまで、SNSの基本概念から活用方法、トラブル対策、そして他者へのサポート方法まで、幅広くご紹介してきました。情報量が多く、少し overwhelming(圧倒的)に感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、焦る必要はまったくありません。

デジタルの世界への旅は、マラソンではなく散歩のようなものです。一歩一歩、自分のペースで進んでいけば良いのです。今日は一つの機能を覚え、来週はまた新しいことに挑戦する。そうして少しずつ積み重ねていけば、いつの間にか多くのことができるようになっているでしょう。

失敗を恐れず、楽しむ心を持って

SNSを使い始めると、思わぬ失敗や戸惑うことも出てくるかもしれません。しかし、そんな時こそ「これも学びの一部」と考え、失敗を恐れずに前に進みましょう。多くのシニアの方々が、同じような道を歩んできました。

総務省の調査で60代のSNS利用率が78%に達しているという事実は、多くの方々がこの新しい挑戦を乗り越えてきたことの証です。あなたも必ずできます。わからないことがあれば、このガイドを参考にしたり、家族や友人に質問したりしながら、一緒に解決していきましょう。

デジタルでつながる新たな喜びへ

SNSの最大の魅力は、人とのつながりを深め、広げることにあります。離れて暮らす家族との日常的な交流、同じ趣味を持つ新しい仲間との出会い、地域コミュニティとの連携など、SNSを通じて得られる喜びは計り知れません。

ハルメク調査(2024)でシニアのInstagram利用率が22.2%、60代のインスタグラム利用者数が前年比42%増加しているというデータも、SNSがシニアの方々の生活に新たな彩りを加えていることを示しています。

さあ、このガイドを参考に、あなたも一歩を踏み出してみませんか?デジタルでつながる新しい世界が、あなたを待っています。最初の一歩は、家族にLINEのインストールを手伝ってもらうことかもしれませんし、スマートフォン教室に参加することかもしれません。どんな小さな一歩でも、それが新しい可能性への扉を開くことになるのです。

あなたらしいペースで、あなたらしい方法で、デジタルの世界を楽しんでください。この旅があなたの人生に新たな喜びと発見をもたらすことを心から願っています。

{関連記事:シニアのためのデジタルライフ宣言〜新たな一歩を踏み出すあなたへ}